Buscando conhecer e entender a Organização Baseada na Espiritualidade (OBE), nós estamos destacando, em tradução livre, trechos do artigo abaixo referenciado, para a nossa reflexão de como é possível medir a saúde espiritual ou o bem-estar espiritual, individual ou corporativo.

O presente estudo teve como objetivo investigar as propriedades psicométricas da “Spiritual Involvement and Beliefs Scale (SIBS)” [“Escala de Envolvimento e Crenças Espirituais”] usando uma amostra relativamente grande e representativa de estudantes universitários. A questão de pesquisa que norteia o presente estudo é: Quais são as propriedades psicométricas da SIBS entre estudantes universitários em termos de confiabilidade e validade da escala?

Artigo

“Validation of the Spiritual Involvement and Beliefs Scale in a College Student Sample – SIBS” [“Validação da Escala de Envolvimento e Crenças Espirituais em uma Amostra de Estudantes Universitários”]

Autores

Shengli Dong, Daniel Fioramonti, Amanda Campbell & Deborah Ebener

Department of Educational Psychology and Learning Systems, Florida State University, Tallahassee, Florida, USA

Para citar esse artigo

Shengli Dong, Daniel Fioramonti, Amanda Campbell & Deborah Ebener (2018) Validation of the Spiritual Involvement and Beliefs Scale in a College Student Sample, Journal of Spirituality in Mental Health, 20:2, 167-184, DOI: 10.1080/19349637.2017.1360169

Site

Validation of the Spiritual Involvement and Beliefs Scale – SIBS.pdf

Fonte

Journal of Spirituality in Mental Health

Publicado online: 25 de agosto de 2017.

Resumo

Esse estudo teve como objetivo examinar as propriedades psicométricas da Spiritual Involvement and Beliefs Scale (SIBS) [Escala de Envolvimento e Crenças Espirituais] entre estudantes universitários. Um total de 243 estudantes de graduação e pós-graduação participaram desse estudo, provenientes de uma universidade pública de pesquisa do sudeste dos Estados Unidos. A escala apresentou bons resultados psicométricos em termos de consistência interna, confiabilidade de divisão metade, validade convergente e validade discriminante. Nós discutimos o potencial da escala como ferramenta de avaliação inicial para questões relacionadas à espiritualidade na população estudantil universitária.

Palavras-chave

Assessment; college students; psychometric property; religion; spirituality

Validação da Escala de Envolvimento e Crenças Espirituais (SIBS) em uma Amostra de Estudantes Universitários

“Os anos de estudo na universidade são considerados entre os mais formativos (Ma, 2003). Nessa fase do desenvolvimento, o jovem começa a funcionar independentemente dos pais e a se aventurar em uma sociedade multicultural e globalmente complexa. Tais eventos de transição podem desencadear questões profundas e existenciais relacionadas à segurança, ao significado e ao propósito (Astin, Astin & Lindholm, 2011; Brown & Parrish, 2011). Para os universitários que transitam da adolescência para a vida adulta, a questão de como a espiritualidade e a religião servem como um caminho de desenvolvimento merece atenção cuidadosa (Levenson, Aldwin & D’Mello, 2005). A espiritualidade representa um aspecto marcante na experiência de muitos universitários (Bryant & Astin, 2008; Johnson & Hayes, 2003). Além disso, muitos universitários relatam um interesse crescente no desenvolvimento holístico nas áreas espiritual e religiosa (Braskamp, 2007). Evidências consideráveis sugerem que um número crescente de estudantes universitários hoje em dia se envolve em diversas formas de prática espiritual em busca de significado e propósito (Dalton, Eberhardt, Bracken e Echols, 2006).

A espiritualidade é um conceito multifacetado e não existe uma definição geralmente aceita entre teóricos ou praticantes. No entanto, várias definições de espiritualidade foram propostas (Elkins, Hedstrom, Hughes, Leaf e Saunders, 1988; Hill et al., 2000). De acordo com Elkins et al. (1988, p. 10), a espiritualidade é definida como “uma maneira de ser e de experienciar que surge através da consciência no nível da realidade [awareness] de uma dimensão transcendente e que é caracterizada por certos valores identificáveis em relação a si mesmo, aos outros, à natureza, à vida e a tudo o que se considera ser o Absoluto”. As funções da espiritualidade incluem a busca de significado, a intimidade, o crescimento pessoal e a redução da ansiedade. A espiritualidade também representa o meio pelo qual os indivíduos buscam e experienciam aquilo que está no cerne da espiritualidade, o sagrado (Pargament, Ano e Wachholtz, 2005).

A espiritualidade pode servir como uma fonte de significado em meio à dor ou ela pode contribuir para o estreitamento, rigidez ou sentimentos de alienação de espírito (Ellison & Lee, 2010; Exline & Rose, 2005; Pargament, 2007). Expressões integradas de envolvimento e crença espiritual tendem a estar associadas a uma série de benefícios relacionados ao bem-estar mental e a padrões comportamentais mais adaptativos. Yonker, Schnabelrauch e DeHaan (2012) realizaram uma meta-análise de estudos sobre espiritualidade implementados nos últimos 20 anos e encontraram relações positivas moderadas entre espiritualidade e autoestima e bem-estar geral entre jovens adultos e adolescentes. Outras pesquisas relacionam o envolvimento espiritual a um menor número de casos de má conduta que resultam em suspensão acadêmica ou advertência na universidade (Walker & Dixon, 2002). Por outro lado, formas mal adaptativas de espiritualidade podem prejudicar o florescimento. Algumas expressões de espiritualidade podem dar origem a comportamentos ritualísticos compulsivos, intensificar sentimento de culpa ou ampliar ideias delirantes (Miller & Kelley, 2005). Pargament (2007) observou que problemas comuns como depressão, ansiedade e dependência podem ser induzidos por conflitos espirituais e religiosos, tais como sentimentos de alienação de Deus e inflexibilidade espiritual (Pargament, 2007).

A integração da avaliação da espiritualidade no processo de aconselhamento em campus universitários é fundamental do ponto de vista da consideração multicultural (Cashwell & Watts, 2010). A Association for Spiritual, Ethical, and Religious Values in Counseling (ASERVIC) [Associação para Valores Espirituais, Éticos e Religiosos em Aconselhamento] destaca a necessidade da inclusão da avaliação espiritual e religiosa nas entrevistas iniciais (ASERVIC, s.d.). Os profissionais da área da saúde mental devem buscar informações sobre em que medida a espiritualidade do estudante pode servir como um recurso terapêutico ou como um fator que contribui para o aumento do sofrimento psicológico. As recomendações da ASERVIC enfatizam que o profissional da saúde mental deve se esforçar para entender as perspectivas espirituais e/ou religiosas do cliente para fins de conceitualização do caso, diagnóstico e tratamento (ASERVIC, s.d.). As recomendações também ressaltam as competências necessárias para abordar questões espirituais e religiosas no aconselhamento. Tais competências são caracterizadas como a capacidade de “reconhecer a diversidade e adotar uma abordagem intercultural em apoio ao valor, à dignidade, ao potencial e à singularidade das pessoas dentro de seus contextos sociais e culturais” (ASERVIC, s.d.). É importante destacar que o código de ética da American Counseling Association enfatiza o mandato ético de levar em conta as questões de diversidade na avaliação (American Counseling Association, 2014).

Tendo em vista as considerações multiculturais e éticas relacionadas à espiritualidade dos clientes, bem como a diversidade de crenças e práticas espirituais relatadas na população universitária (Smietana, 2013), avaliar a espiritualidade dos estudantes universitários de maneira adequada e eficiente representa uma tarefa importante para os profissionais de apoio que atuam em universidades. Avaliar a espiritualidade dos estudantes universitários que buscam aconselhamento serve não apenas para esclarecer as crenças e práticas espirituais relevantes dos clientes, mas também para mensurar o impacto dessas variáveis em seu desenvolvimento psicossocial (Astin et al., 2011). Um profissional de aconselhamento pode não ser capaz de abordar as necessidades de um estudante universitário de forma holística quando os benefícios e as dificuldades associadas à espiritualidade são negligenciados. Por outro lado, quando essas questões são identificadas, elas podem ser incorporadas de forma proveitosa ao processo de aconselhamento (Brown & Parrish, 2011).

A equipe dos centros de aconselhamento universitário desempenha um papel importante em auxiliar os estudantes a explorar questões relevantes para a espiritualidade quando essas questões impactam o bem-estar psicológico (Brown & Parrish, 2011). Embora a profissão de aconselhamento tenha respondido, em certa medida, às necessidades espirituais dos clientes (Cashwell & Young, 2004), pesquisas indicam que conselheiros e trainees, embora expressem alto nível de interesse em treinamento de competências, não se sentem bem preparados para auxiliar os clientes na identificação ou no atendimento de suas necessidades espirituais (Chou & Bermender, 2011; Miller & Thoresen, 2003).

Diversas barreiras impedem a avaliação da espiritualidade em ambientes universitários. Primeiro, os profissionais da área podem não possuir as habilidades e o treinamento necessários para a avaliação da espiritualidade (Vieten et al., 2013). Segundo, algumas medidas de espiritualidade utilizadas para avaliar esse construto equiparam a espiritualidade a práticas e crenças religiosas tradicionais. Assim, os itens dos instrumentos frequentemente contêm a suposição — explícita ou implicitamente — de que os respondentes aderem a um sistema de crenças monoteísta (Hatch, Burg, Naberhaus e Hellmich, 1998; Moberg, 2002). Além disso, na maioria das ferramentas de avaliação, não se faz distinção entre as crenças espirituais de um indivíduo e o engajamento ou comportamento espiritual deles (Astin et al., 2011). Por fim, algumas ferramentas de medição da espiritualidade, embora abrangentes, podem não ser fáceis ou eficientes em termos de tempo durante o processo de avaliação.

Até o momento, a College Students’ Beliefs and Values scale (CSBV) [escala de Crenças e Valores de Estudantes Universitários] (Astin et al., 2011) é provavelmente a ferramenta de medição da espiritualidade mais abrangente para estudantes universitários. Essa ferramenta de medição abrange três fatores principais (espiritualidade, religiosidade e qualidades relacionadas à espiritualidade) e cada fator principal consiste em vários subfatores. Por exemplo, o domínio da espiritualidade inclui identificação espiritual, busca espiritual e equanimidade. O domínio da religiosidade inclui conteúdo relacionado a compromisso religioso, esforço religioso, engajamento religioso, conservação religiosa ou social e ceticismo religioso. No total, a CSBV é composta por 175 itens de pesquisa. Apesar da abrangência da CSBV, o tempo necessário para completá-la apresenta desafios dentro do processo de avaliação de aconselhamento, especialmente durante uma sessão inicial.

Validar uma ferramenta de medição da espiritualidade para estudantes universitários que seja relativamente abrangente e concisa é importante, considerando a importância de integrar a avaliação da espiritualidade e abordar questões espirituais no contexto terapêutico (Saunders, Miller e Bright, 2010). Embora muitas ferramentas tenham sido desenvolvidas e validadas para medir a espiritualidade e a religiosidade (Gorsuch & Miller, 1999; Hill, 2005; Hill & Pargament, 2003), poucas ferramentas de medição capturam de forma tão eficiente um retrato tão rico e complexo da espiritualidade de um cliente quanto a Spiritual Involvement and Beliefs Scale [Escala de Envolvimento e Crenças Espirituais] (SIBS; Hatch et al., 1998).

A SIBS é composta por 26 itens e tem como objetivo mensurar crenças e envolvimento espiritual. Segundo Hatch e colaboradores (1998), o propósito da criação da SIBS foi construir uma ferramenta para avaliar a espiritualidade que fosse mais abrangente e amplamente aplicável do que outras ferramentas de medição utilizadas na área (Hatch et al., 1998). A SIBS inclui quatro fatores. O Fator 1 (Externo/Ritual) é composto por itens que abordam a crença em um poder espiritual externo superior, bem como rituais e atividades espirituais na vida do respondente. O Fator 2 (Interno/Fluido) contém itens que avaliam crenças espirituais internas, bem como crescimento e progresso espiritual. O Fator 3 (Existencial/Meditativo) é composto por itens relevantes a questões existenciais e práticas de meditação. Finalmente, os itens do Fator 4 (Humildade/Aplicação Pessoal) referem-se à humildade e à medida em que os valores espirituais influenciam as escolhas da vida diária. A SIBS foi projetada para ser pertinente a uma ampla gama de tradições religiosas, para avaliar ações espirituais, bem como crenças, para abordar componentes-chave da espiritualidade não avaliados em outras ferramentas de medição breves disponíveis e para evitar viés cultural-religioso na terminologia (Hatch et al., 1998).

Embora pesquisas anteriores estabeleçam propriedades psicométricas aceitáveis para o SIBS, Hatch et al. (1998) enfatizaram que mais testes seriam necessários para avaliar a utilidade da ferramenta. As limitações do estudo original de desenvolvimento da escala e de estudos subsequentes justificam uma validação adicional. Por exemplo, os tamanhos das amostras do estudo original de desenvolvimento da escala e de um estudo de validação subsequente (Mystakidou, Tsilika, Parpa, Smyrnioti e Vlahos, 2007) foram relativamente pequenos, com apenas 83 e 82 participantes em cada estudo. Nós acreditamos que uma avaliação psicométrica adequada da SIBS deva ser conduzida usando um tamanho de amostra maior. De acordo com Velicer e Fava (1998), incluir pelo menos 10 sujeitos por item da escala é uma boa regra prática a seguir. Como a SIBS contém 26 itens, os tamanhos das amostras nos estudos mencionados foram considerados pequenos. Além disso, as populações de participantes utilizadas durante o estudo de desenvolvimento da SIBS e em estudos subsequentes foram recrutadas principalmente em ambientes médicos. Essas populações incluem mulheres com dependência de álcool e drogas (Arévalo, Prado e Amaro, 2008), indivíduos HIV positivos (Litwinczuk e Groh, 2007) e pacientes com câncer avançado (Mystakidou et al., 2007). Até onde nós sabemos, essa ferramenta não foi validada em estudantes universitários, embora tenha sido utilizada com populações universitárias (por exemplo, Maltby e Day, 2001; Pashak e Laughter, 2012).

O presente estudo teve como objetivo investigar as propriedades psicométricas da SIBS usando uma amostra relativamente grande e representativa de estudantes universitários. A questão de pesquisa que norteia o presente estudo é: Quais são as propriedades psicométricas da SIBS entre estudantes universitários em termos de confiabilidade e validade da escala?

Método

Participantes

Os participantes eram estudantes de graduação e pós-graduação recrutados de uma universidade pública de pesquisa do sudeste dos Estados Unidos. A amostra inicial do estudo consistiu em 263 respondentes. Após a remoção de questionários incompletos, 243 participantes foram finalmente incluídos (79% estudantes de graduação, 21% estudantes de pós-graduação). Os respondentes indicaram a etnia deles como sendo 70,8% Caucasianos, 15,2% Hispânicos, 8,2% Afro-Americanos, 4,5% Asiáticos, 0,4% Nativos Americanos e 0,8% não responderam. Dos respondentes, 56,4% eram mulheres, 42% eram homens e 1,6% dos participantes não informaram o gênero deles. A idade média dos respondentes foi de 21,7 anos (DP = 3,55).

Os participantes relataram as afiliações religiosas deles da seguinte forma: 35,8% Protestantes, 35,8% Católicos, 6,6% Agnósticos, 6,2% Ateus, 6,2% Judeus, 1,2% Ortodoxos Orientais, 0,8% Hindus, 0,4% Muçulmanos, 0,4% Budistas, 0,8% não responderam e 5,8% outros. Para afiliação religiosa, a categoria “outros” inclui os participantes que simplesmente selecionaram “outro” (n = 11) ou se autodeclararam “espirituais” (n = 3). O termo “Protestante” inclui os participantes que simplesmente selecionaram “Protestante” (n = 46) ou se autodeclararam “Cristão” (n = 15), “Batista” (n = 1), “Cristão não denominacional” (n = 6), “Metodista” (n = 2), “Presbiteriano” (n = 2), “Anglicano” (n = 2), “Luterano” (n = 1), “Episcopal” (n = 1) e “Protestante Reformado” (n = 1).

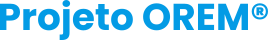

Os participantes também responderam a perguntas da pesquisa sobre a frequência de encontros religiosos, oração, meditação e atividades espirituais. Para encontros religiosos, as opções de resposta incluíam “mais de uma vez por semana” (n = 13), “uma vez por semana” (n = 36), “algumas vezes por mês” (n = 33), “algumas vezes por ano” (n = 76), “uma vez por ano” (n = 38) e “nunca” (n = 44). Consulte a Tabela 1 para obter mais detalhes.

Procedimento: Os participantes desse estudo incluíram estudantes de turmas de diversos departamentos da universidade (por exemplo, Contabilidade, Psicologia Educacional e Sistemas de Aprendizagem, Educação Artística, Religião, Ciências Biológicas, Engenharia Civil e Ambiental e Hotelaria). O segundo autor contatou professores desses departamentos e os professores interessados compartilharam um link para o questionário nos ambientes virtuais (Blackboard) de seus cursos. Como incentivo à participação, todos os respondentes concorreram a um sorteio de dois vales-presente de US$ 25. Os professores do Departamento de Contabilidade ofereceram pontos extras aos estudantes que optaram por participar.

Os estudantes que acessaram o link do estudo, receberam informações sobre ele e deram o seu consentimento livre e esclarecido. Após concordarem em participar, os participantes responderam a um questionário com quatro escalas: a Attitudes to Disability Scale, ADS-D (G) [Escala de Atitudes em Relação à Deficiência] (ADS-D (G)) (Power & Green, 2010), a Disability Social Relationship Scale, DRS [Escala de Relacionamento Social com Pessoas com Deficiência] (Grand, Bernier & Strohmer, 1982), a Spiritual Involvement and Beliefs Scale, SIBS [Escala de Envolvimento e Crenças Espirituais] (Hatch et al., 1998) e a Intrinsic Spirituality Scale [Escala de Espiritualidade Intrínseca] (ISS; Hodge, 2003). Essas escalas foram utilizadas como parte do protocolo de pesquisa da dissertação de mestrado do segundo autor. Para essa análise secundária de dados, nós utilizamos apenas as respostas às escalas SIBS e ISS. Após o preenchimento desses instrumentos, os participantes forneceram informações sobre idade, sexo, etnia, religião e frequência de participação em encontros religiosos. É importante destacar que três itens inseridos na SIBS fornecem informações relacionadas à frequência de oração e meditação na última semana e ao número de atividades espirituais no último mês.

O Human Subjects Committee [Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos] da universidade aprovou todos os procedimentos de pesquisa desse estudo.

Instrumentos

A Spiritual Involvement and Beliefs Scale [Escala de Envolvimento e Crenças Espirituais] (SIBS; Hatch et al., 1998) é uma escala de 26 itens utilizada para obter avaliações de atividades e convicções espiritualmente relevantes. A SIBS pode ser utilizada em diversas tradições religiosas, bem como entre ateus e agnósticos. Os itens são avaliados em uma escala Likert de 5 pontos, variando de concordo totalmente/sempre a discordo totalmente/nunca. Na pesquisa original sobre as características psicométricas da SIBS, existia uma clara estrutura de quatro fatores. Os fatores identificados da SIBS incluíam: (a) Externo/Ritual, (b) Interno/Fluido, (c) Existencial/Meditativo e (d) Humildade/Aplicação Pessoal (Hatch et al., 1998). Os coeficientes alfa para cada um desses quatro fatores foram 0,98, 0,74, 0,70 e 0,51, respectivamente. Os coeficientes alfa relatados por Hatch et al. (1998) representam o grau em que cada fator captura uma dimensão particular da “espiritualidade” considerada como um todo. Respectivamente, a confiabilidade teste-reteste de cada fator ao longo de sete a nove meses foi de 0,91, 0,88, 0,88 e 0,64. Em termos de validade convergente, a SIBS apresentou uma correlação positiva e significativa (r = 0,80) com a Spiritual Well-Being Scale [Escala de Bem-Estar Espiritual] (SWBS; Paloutzian & Ellison, 1982).

A Intrinsic Spirituality Scale [Escala de Espiritualidade Intrínseca] (ISS; Hodge, 2003) é uma ferramenta de seis itens usada para avaliar o grau em que a espiritualidade atua como uma “motivação principal” na vida de uma pessoa. No desenvolvimento da ISS, Hodge (2003) baseou-se em uma ferramenta de medição mais antiga de espiritualidade intrínseca criada por Allport e Ross (1967). A ISS utiliza um formato de preenchimento de lacunas para calcular a espiritualidade intrinsecamente motivada, tanto dentro quanto fora de contextos religiosos tradicionais. A ISS é adequada tanto para respondentes Teístas quanto Não-Teístas. Os itens são respondidos em uma escala de 11 pontos (por exemplo, “As minhas crenças espirituais afetam: (0) nenhum aspecto da minha vida e (10) absolutamente todos os aspectos da minha vida”). Hodge (2003) relatou evidências que apoiam tanto a validade quanto a confiabilidade da ISS. Por exemplo, o coeficiente médio de validade entre os seis itens da ISS foi 1,74 vezes maior que o erro de medição, sugerindo uma validade de construto razoável. Além disso, o coeficiente médio de confiabilidade relatado foi de 0,80, indicando boa confiabilidade. A medida alfa de Cronbach resultou em um coeficiente de consistência interna ISS de 0,96.

Análise

Para examinar as propriedades psicométricas da SIBS em termos de confiabilidade e validade entre estudantes universitários, diversas estratégias de análise foram empregadas. Para examinar a confiabilidade da SIBS, uma análise fatorial foi utilizada para analisar os níveis de alfa de Cronbach da SIBS e de suas subescalas. Nós examinamos as estruturas fatoriais que emergiram do presente estudo e as comparamos com as do estudo original de desenvolvimento da escala. Nós também estabelecemos a confiabilidade de divisão em metades da SIBS para os respondentes da amostra no presente estudo.

Para avaliar a validade convergente, foi realizada uma correlação de Pearson entre a SIBS e a ISS, visto que ambas as escalas servem para medir aspectos da espiritualidade intrínseca. Finalmente, para testar a validade discriminante do instrumento, uma série de testes ANOVA foi utilizada para comparar as médias dos escores da SIBS entre os participantes que relataram diferentes frequências de atividades espirituais, como oração, meditação, participação em atividades espirituais e encontros religiosos.

Resultados

Confiabilidade

Consistência interna (nível alfa)

A medida de Kaiser-Meyer-Olkin foi calculada em 0,909 e o teste de esfericidade de Bartlett foi significativo (x² = 3231,148, p = 0,000), demonstrando que a matriz de correlação não era idêntica. Esses resultados indicam que o tamanho da amostra foi suficiente e a análise fatorial foi apropriada (Pett, Lackey e Sullivan, 2003).

Uma análise fatorial foi utilizada para explorar os construtos subjacentes aos itens da SIBS em uma amostra de estudantes universitários. Nós selecionamos um procedimento de rotação ortogonal devido ao fato de a solução para a rotação oblíqua ser semelhante à da rotação ortogonal. A rotação ortogonal é preferível à rotação oblíqua quando essa não contribui com informações adicionais em relação à rotação ortogonal (Pett et al., 2003).

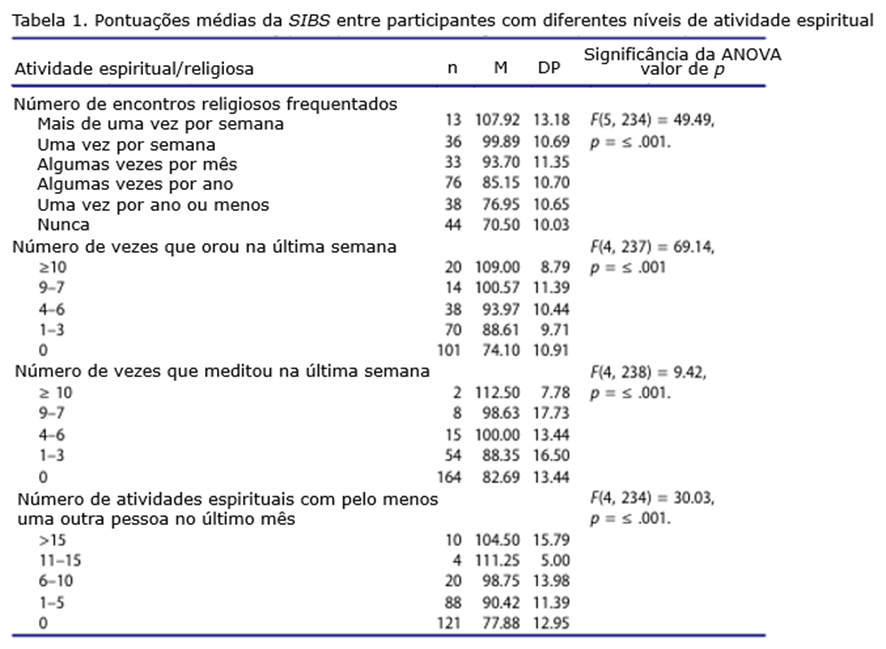

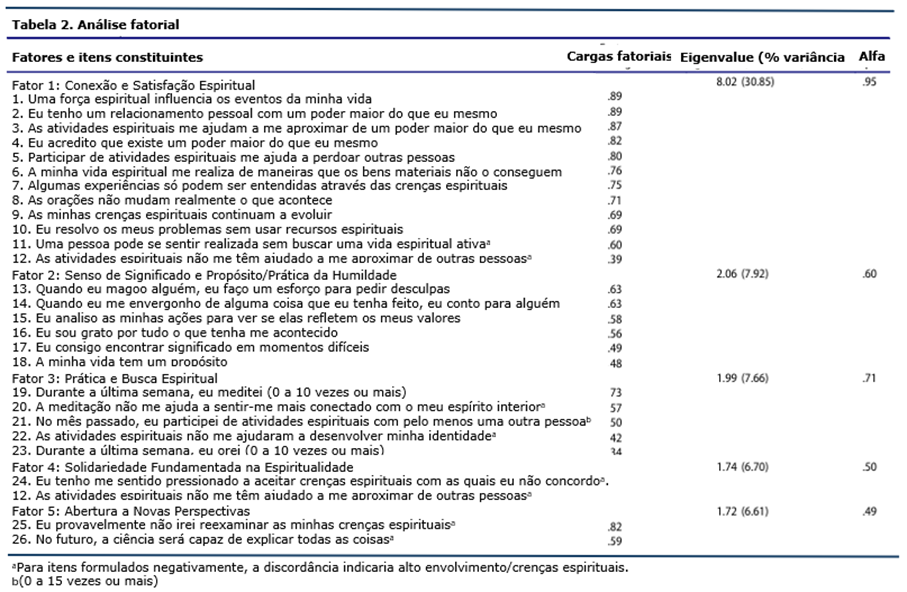

A análise fatorial ortogonal produziu uma estrutura de cinco fatores, representando resultados semelhantes, mas um tanto divergentes em comparação com o estudo original de desenvolvimento da SIBS. Todos os cinco fatores apresentaram um autovalor de pelo menos um. Os cinco fatores explicaram aproximadamente 60% da variância total observada (ver Tabela 2). Entre os participantes, a pontuação média da SIBS foi de 85,79, com um desvio padrão de 15,26. A escala demonstrou boa assimetria e curtose: 0,079 e −0,351, respectivamente. Os cinco fatores parecem capturar dimensões únicas da espiritualidade:

Fator 1, Conexão e Satisfação Espiritual, consistiu em 12 itens que capturam temas espirituais abrangentes, como crença/confiança em um poder superior (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10) e realização espiritual (5, 6, 11, 12). O item 12 (“As atividades espirituais não me ajudaram a me aproximar de outras pessoas”) apresentou alta correlação tanto com o Fator 1 quanto com o Fator 4. Portanto, o item foi incluído em ambos os fatores. O Fator 1 explicou 30,85% da variância total da amostra.

Fator 2, Senso de Significado e Propósito/Prática da Humildade, incluiu seis itens relacionados a temas existenciais como significado, propósito e gratidão (16, 17, 18) e a consistência com que a humildade é praticada por meio da confissão de erros e da busca por perdão (13, 14, 15). O Fator 2 explicou 7,92% da variância total da amostra.

Fator 3, Prática e Busca Espiritual, incluiu cinco itens (19, 20, 21, 22, 23) que tratam da meditação e examinam até que ponto as atividades espirituais auxiliam o respondente a se aproximar de seu eu [ser, self] interior e identidade. O item (23) “Durante a última semana, eu orei… (0–10 ou mais vezes)” apresentou alta carga fatorial tanto no primeiro quanto no terceiro fator. No entanto, fez mais sentido colocar esse item no terceiro fator. O Fator 3 explicou 7,66% da variância total da amostra.

Fator 4, Solidariedade Fundamentada na Espiritualidade, consistiu em dois itens (12, 24) que avaliam o grau em que o respondente se sente mutuamente unido a outros com base em suas crenças e práticas espirituais. Os itens são formulados negativamente, de modo que a discordância com os itens indica um alto nível de espiritualidade. O Fator 4 explicou 6,70% da variância total da amostra.

Fator 5, Abertura a Novas Perspectivas, consistiu em dois itens (25, 26) que medem a receptividade do respondente a novos pontos de vista sobre a realidade e as suas crenças espirituais. Os itens são formulados negativamente, de modo que a discordância com os itens indica um alto nível de espiritualidade. O Fator 5 explicou 6,61% da variância total da amostra.

Veja a Tabela 3 para mais detalhes. O nível alfa de Cronbach da SIBS no presente estudo foi de 0,91.

Confiabilidade de divisão em metades

Além da alta consistência interna, a confiabilidade de divisão em metades da SIBS foi medida pelo Coeficiente de Spearman-Brown. O teste apresentou um valor de 0,90, indicando um alto nível de confiabilidade.

Validade

Validade convergente

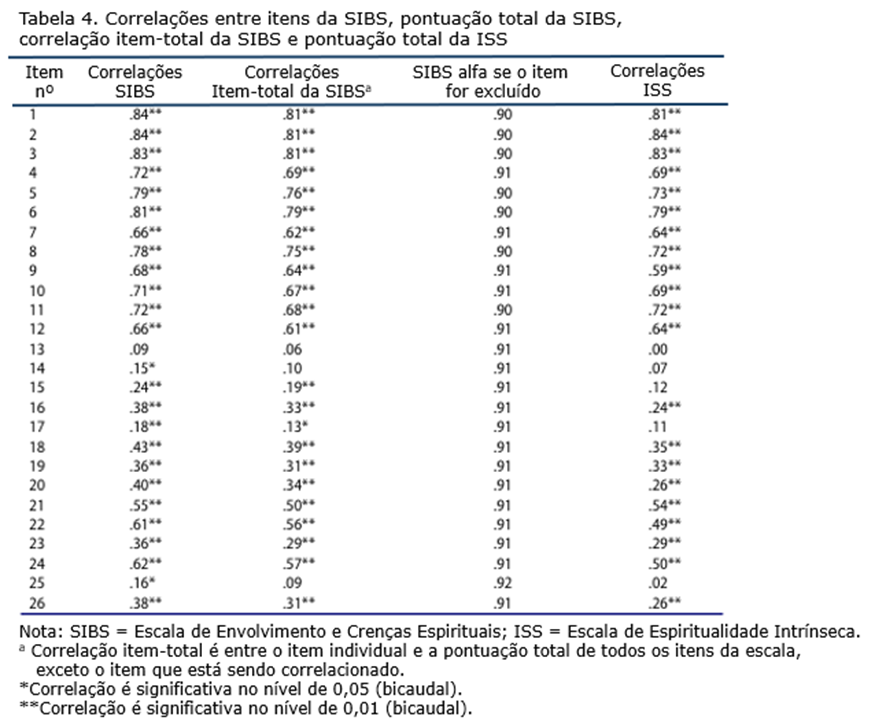

Para testar a validade convergente, nós avaliamos o relacionamento entre as pontuações da SIBS e da ISS por meio de uma análise de correlação de Pearson. Observou-se uma alta correlação positiva entre os dois conjuntos de pontuações, r = 0,886, p ≤ 0,001. Além disso, fortes correlações apareceram entre as pontuações dos itens individuais da SIBS e as pontuações totais da SIBS e da ISS, embora algumas correlações tenham sido baixas (por exemplo, correlações item-total para os itens 13, 14 e 25 da SIBS). Consulte a Tabela 4 para obter detalhes.

Validade discriminante

Para examinar a validade discriminante da SIBS, nós conduzimos testes ANOVA para analisar as distinções entre os escores totais da SIBS dos participantes com base na frequência de envolvimento em diversas atividades espirituais. As premissas dos testes ANOVA (ou seja, homogeneidade da variância, normalidade e independência dos casos) foram testadas e atendidas. Por exemplo, os testes de Levene para homogeneidade da variância nos testes ANOVA não foram significativos, indicando homogeneidade da variância. Uma série de análises ANOVA foi significativa entre os indivíduos que relataram frequências distintas de participação em atividades espirituais (ou seja, número de vezes que um indivíduo orou e meditou na última semana, número de atividades espirituais frequentadas no último mês e frequência de encontros religiosos). Os participantes que relataram ter orado e meditado 10 vezes ou mais na última semana apresentaram as maiores pontuações médias na SIBS (M = 109,00 e M = 112,50, respectivamente), enquanto aqueles que relataram não ter praticado oração ou meditação na última semana apresentaram as menores pontuações médias (M = 74,10 e M = 82,69, respectivamente).

Além disso, os indivíduos que relataram ter participado de mais de 11 a 15 eventos espirituais no último mês apresentaram a maior pontuação média na SIBS (M = 111,25), enquanto aqueles que relataram não ter participado de nenhum evento espiritual no último mês obtiveram a menor pontuação média (M = 77,88). Adicionalmente, os participantes que relataram frequentar cultos religiosos “mais de uma vez por semana” apresentaram a maior pontuação média na SIBS (M = 107,92), enquanto aqueles que relataram não frequentar nenhum culto religioso apresentaram a menor pontuação média (M = 70,50). Com base nesses resultados, a escala SIBS demonstra alta capacidade discriminatória entre indivíduos que relataram diferentes frequências de participação em atividades espirituais. Consulte a Tabela 1 para obter detalhes.

Discussão

O presente estudo teve como objetivo avaliar a confiabilidade e a validade da SIBS em uma amostra de estudantes universitários. A escala SIBS demonstrou confiabilidade boa e aceitável em relação aos seus níveis alfa para a escala completa e as suas subescalas. Além disso, a escala revelou boa confiabilidade de divisão em metades. Em termos de validade, a SIBS apresentou forte validade convergente em sua alta correlação com a ISS. A escala também demonstrou boa validade discriminante ao distinguir vários grupos de participantes que relataram padrões distintos de envolvimento em atividades espirituais.

No estudo original de validação da SIBS, Hatch et al. (1998) descreveram uma estrutura de quatro fatores que capturava uma espécie de tipologia de espiritualidade: (a) Externa/Ritual, (b) Interna/Fluida, (c) Existencial/Meditativa e (d) Humildade/Aplicação Pessoal. Na presente análise fatorial, nós descobrimos um padrão de cinco fatores nas respostas dos estudantes universitários: (a) Conexão e Satisfação Espiritual, (b) Senso de Significado e Propósito e Prática da Humildade, (c) Prática e Busca Espiritual, (d) Solidariedade Fundamentada na Espiritualidade (e) Abertura a Novas Perspectivas. Os resultados do presente estudo corroboram as descobertas do estudo original de desenvolvimento da SIBS e da pesquisa de desenvolvimento do CSBV (Astin et al., 2011). Por exemplo, os itens relacionados a práticas meditativas foram agrupados em um único fator tanto no estudo original de desenvolvimento da SIBS quanto no presente estudo (ou seja, Existencial/Meditativo, Prática Espiritual e Busca).

Em termos de conteúdo do CSBV, o Fator 2 no presente estudo (Senso de Significado e Propósito/Prática da Humildade) parece estar alinhado com a subescala de Equanimidade do CSBV. Ambos os conjuntos de itens avaliam se um indivíduo é capaz de identificar significado em momentos de dificuldade e encontrar direção em sua vida (Astin et al., 2011). Curiosamente, o Fator 5 no presente estudo (Abertura a Novas Perspectivas) parece estar inversamente relacionado à subescala de Ceticismo Religioso do CSBV em alguns aspectos. Por exemplo, tanto o fator Abertura a Novas Perspectivas da SIBS quanto a subescala de Ceticismo Religioso suscitam respostas referentes às atitudes dos participantes em relação às capacidades da ciência. No presente estudo, alta espiritualidade no Fator 5 (itens com pontuação invertida) denota uma certa abertura ao mistério sobre a natureza da realidade.

A diferença na estrutura fatorial entre o estudo inicial (Hatch et al., 1998) e o presente estudo de validação pode ser atribuída a diversos fatores, como diferentes características e tamanho da amostra. O estudo de desenvolvimento inicial baseou-se em dados coletados de pacientes/profissionais da área médica, enquanto o presente estudo examinou dados coletados de estudantes universitários. O tamanho da amostra no presente estudo foi muito maior e talvez mais adequado, considerando o número de itens contidos na SIBS (Velicer & Fava, 1998).

Em geral, pontuações altas nos fatores da SIBS (ou seja, refletindo uma relação segura com um poder espiritual maior e com os outros, significado e propósito na vida) podem indicar bem-estar espiritual, enquanto pontuações baixas podem indicar a ausência de interesse em assuntos espirituais e/ou a presença de preocupações espirituais/religiosas. Bryant e Astin (2008) constataram que a ocorrência de conflitos espirituais é comum entre estudantes universitários. Esforços espirituais têm sido associadas a níveis mais elevados de depressão e pensamentos suicidas (Bjorck & Thurman, 2007; Edmondson, Park, Chaudoir & Wortmann, 2008), baixa autoestima, maior sofrimento psicológico, saúde física debilitada e estados afetivos negativos mais frequentes (Wortmann, Park & Edmondson, 2012). No entanto, esforços espirituais também podem estar associados a uma série de resultados positivos, como maior tolerância a outros sistemas de crenças e maior resiliência (Wortmann et al., 2012).

Assim, um profissional de ajuda que trabalha com um estudante universitário pode empregar informações de avaliação da SIBS para (a) determinar o quão central é o papel das crenças/envolvimento espiritual (ou ausência de crenças/envolvimento espiritual) de um cliente em relação à sua visão de mundo e (b) avaliar se a espiritualidade de um estudante serve como um recurso de orientação e cura [healing] ou como um fator que contribui para o sofrimento psicológico. Se usada adequadamente, a SIBS é capaz de auxiliar os profissionais de ajuda em avaliações iniciais e de acompanhamento em questões espirituais.

Uma descoberta particularmente interessante do presente estudo relaciona-se aos resultados de validade discriminante discutidos acima. Nós descobrimos que as crenças espirituais estavam associadas à frequência do envolvimento dos respondentes em várias atividades espirituais (ou seja, oração, meditação, participação em eventos espirituais e participação em serviços religiosos). Como apontam Beckwith e Morrow (2005), a espiritualidade pode se manifestar em uma ampla variedade de práticas e/ou situações sem se limitar a uma única instituição ou sistema de crenças. As atividades espirituais mencionadas na SIBS incluem tanto práticas espirituais privadas (isso é, oração, meditação) quanto práticas espirituais institucionais/comunitárias (isso é, participação em eventos espirituais, participação em cultos religiosos).

Embora espiritualidade e religião tenham sido definidas de forma distinta (Pargament & Mahoney, 2002), os dois conceitos estão, no entanto, intimamente relacionados. Pargament (1999) sugeriu que “praticamente todas as principais instituições religiosas se preocupam bastante com assuntos espirituais” e que “toda forma de expressão religiosa ou espiritual ocorre em um contexto social” (p. 9). A nossa descoberta de que a participação em cultos religiosos se correlaciona significativamente com a espiritualidade geral dos participantes faz sentido à luz da caracterização de “espiritualidade” e “religiosidade” como categorias conceituais relacionadas, feita por Hill e Pargament (2003) e da afirmação de Pargament de que a espiritualidade representa a função central da religiosidade (Zinnbauer & Pargament, 2005, p. 37). Embora Zinnbauer tenha observado que a espiritualidade pode ser vivenciada fora do contexto de uma comunidade religiosa, ela também pode ser desenvolvida e fortalecida com rituais e práticas religiosas (Zinnbauer & Pargament, 2005).

Limitações

Algumas limitações do estudo devem ser observadas. Primeiro, embora o presente estudo tenha investigado certas propriedades psicométricas da SIBS usando uma amostra universitária relativamente grande e representativa (U.S. Census Bureau, 2011), houve pouca diversidade na composição religiosa da nossa amostra. Aproximadamente 73% da amostra se autodeclarou Cristãos, enquanto grupos religiosos minoritários representaram apenas cerca de 7,4% da nossa amostra (ou seja, 6,2% Judeus, 0,8% Hindus, 0,4% Muçulmanos e 0,4% Budistas). Além disso, todos os participantes eram de uma única universidade no sudeste dos Estados Unidos, onde o clima espiritual/religioso pode ser diferente de outras regiões geográficas. Segundo, embora a confiabilidade de divisão em metades tenha sido medida com o coeficiente de Spearman-Brown, nenhum dado de confiabilidade teste-reteste foi coletado, deixando um método de avaliação psicométrica incompleto. Terceiro, os homens foram um tanto sub-representados (42% homens, 56% mulheres, 2% não informaram o sexo). Em quarto lugar, embora as premissas dos testes ANOVA (ou seja, homogeneidade da variância, normalidade e independência dos casos) tenham sido atendidas, o tamanho da amostra em algumas das nossas categorias de grupo foi pequeno. Pesquisas futuras devem considerar o uso de estratégias de recrutamento criativas para garantir um tamanho de amostra igual para cada categoria de grupo. Por fim, a SIBS é uma ferramenta de medição de autorrelato, o que deixa em aberto a possibilidade de que os participantes possam fornecer respostas de maneira socialmente favorável. Assim, a precisão dos resultados apresentados acima dependeu da objetividade das respostas dos participantes.

Implicações

Os resultados desse estudo têm implicações tanto para pesquisas futuras quanto para observações sobre a utilidade clínica da SIBS. Embora os nossos achados apoiem a SIBS como uma ferramenta de medição psicometricamente sólida para a avaliação da espiritualidade, pesquisas futuras devem ser conduzidas para examinar mais a fundo as propriedades psicométricas da SIBS em relação a amostras universitárias mais diversas religiosamente. Pesquisas futuras podem querer validar a SIBS com amostras de pessoas que se identificam como Muçulmanas ou Budistas, por exemplo. Outra implicação de nossos achados relaciona-se a itens e subescalas específicos da SIBS. Alguns itens da escala, como 13, 14 e 25, pareceram apresentar baixas correlações item-total e baixas correlações com a ISS. Além disso, os dois últimos fatores pareceram demonstrar níveis alfa relativamente baixos. Os pesquisadores podem optar por examinar a importância desses itens e construtos em estudos futuros. Se os itens e/ou fatores se mostrarem menos cruciais, enquanto a escala como um todo permanecer psicometricamente sólida, a escala SIBS poderá ser aprimorada reduzindo-se seu tamanho.

Com base em nossos resultados, os profissionais podem utilizar a SIBS para coletar informações sobre o envolvimento e as preocupações espirituais dos clientes no contexto de centros de aconselhamento universitário. A SIBS pode servir como um instrumento breve para coletar informações espirituais sobre um cliente durante a sessão inicial. Os profissionais de ajuda podem obter dados sobre a importância que um cliente atribui às crenças e práticas espirituais, bem como se a espiritualidade representa um recurso e/ou uma fonte de sofrimento para o cliente. Se o cliente apresentar preocupações espirituais/religiosas, ele/ela poderá ser encaminhado(a) para preencher uma medida de avaliação mais abrangente, como o CSBV ou uma ferramenta de medição especificamente desenvolvida para avaliar o sofrimento espiritual e religioso (Exline, Pargament, Grubbs e Yali, 2014). A SIBS também pode ser usada como um indicador da percepção que um cliente tem de seus recursos espirituais e, assim, fornecer informações a partir das quais o terapeuta pode elaborar intervenções baseadas em pontos fortes.

Em conclusão, as descobertas que apoiam a confiabilidade e a validade da SIBS foram reproduzidas em uma população universitária. A SIBS parece ser uma ferramenta de medição promissora para avaliar as crenças e o envolvimento espiritual de estudantes universitários durante a sessão inicial e ao longo do processo de aconselhamento. Ela atende aos requisitos de relativa abrangência e concisão.

Referências

Allport, G. W., & Ross, M. J. (1967). Personal religious orientation and prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 5(4), 432–443. doi:10.1037/h0021212

American Counseling Association. (2014). ACA code of ethics. Alexandria, VA: Author.

Arévalo, S., Prado, G., & Amaro, H. (2008). Spirituality, sense of coherence, and coping responses in women receiving treatment for alcohol and drug addiction. Evaluation and Program Planning, 31(1), 113–123. doi:10.1016/j.evalprogplan.2007.05.009

Association for Spiritual, Ethical, and Religious Values in Counseling (n.d.). Competencies for addressing spiritual and religious issues in counseling preamble. Retrieved from http://www. aservic.org/wp-content/uploads/2010/04/Spiritual-Competencies-Printer-friendly1.pdf

Astin, A. W., Astin, H. S., & Lindholm, J. A. (2011). Assessing students’ spiritual and religious qualities. Journal of College Student Development, 52(1), 39–61. doi:10.1353/csd.2011.0009

Beckwith, H. D., & Morrow, J. A. (2005). Sexual attitudes of college students: The impact of religiosity and spirituality. College Student Journal, 39, 366–375.

Bjorck, J. P., & Thurman, J. W. (2007). Negative life events, patterns of positive and negative religious coping, and psychological functioning. Journal for the Scientific Study of Religion, 46(2), 159–167. doi:10.1111/j.1468-5906.2007.00348.x

Braskamp, L. A. (2007). Fostering religious and spiritual development of students during college. Retrieved from http://religion.ssrc.org/reforum/Braskamp.pdf

Brown, D. R., & Parrish, M. S. (2011). College student spirituality: Helping explore life’s existential questions. Retrieved from https://www.counseling.org/docs/default-source/vistas/vistas_2011_ article_13.pdf?sfvrsn=11

Bryant, A. N., & Astin, H. S. (2008). The correlates of spiritual struggle during the college years. The Journal of Higher Education, 79(1), 1–27. doi:10.1353/jhe.2008.0000

Cashwell, C. S., & Watts, R. E. (2010). The new ASERVIC competencies for addressing spiritual and religious issues in counseling. Counseling and Values, 55(1), 2–5. doi:10.1002/ (ISSN)2161-007X

Cashwell, C. S., & Young, J. S. (2004). Spirituality in counselor training: A content analysis of syllabi from introductory spirituality courses. Counseling and Values, 48(2), 96–109. doi:10.1002/cvj.2004.48.issue-2

Chou, W. M., & Bermender, P. A. (2011). Spiritual integration in counseling training: A study of students’ perceptions and experiences. Retrieved from http://counselingoutfitters.com/ vistas/vistas11/Article_98.pdf

Dalton, J. C., Eberhardt, D., Bracken, J., & Echols, K. (2006). Inward journeys: Forms and patterns of college student spirituality. Journal of College and Character, 7(8), 1–23. doi:10.2202/1940-1639.1219

Edmondson, D., Park, C. L., Chaudoir, S. R., & Wortmann, J. H. (2008). Death without God: Religious struggle, death concerns, and depression in the terminally ill. Psychological Science, 19(8), 754–758. doi:10.1111/j.1467-9280.2008.02152.x

Elkins, D. N., Hedstrom, L. J., Hughes, L. L., Leaf, J. A., & Saunders, C. (1988). Toward a humanistic-phenomenological spirituality: Definition, description, and measurement. Journal of Humanistic Psychology, 28(4), 5–18. doi:10.1177/0022167888284002

Ellison, C. G., & Lee, J. (2010). Spiritual struggles and psychological distress: Is there a dark side of religion? Social Indicators Research, 98(3), 501–517. doi:10.1007/s11205-009-9553-3

Exline, J. J., Pargament, K. I., Grubbs, J. B., & Yali, A. M. (2014). The religious and spiritual struggles scale: Development and initial validation. Psychology of Religion and Spirituality, 6(3), 208–222. doi:10.1037/a0036465

Exline, J. J., & Rose, E. (2005). Religious and spiritual struggles. In R. F. Paloutzian & C. L. Park (Eds.), Handbook of the psychology of religion and spirituality (pp. 315–330). New York, NY: Guilford.

Gorsuch, R. L., & Miller, W. R. (1999). Assessing spirituality. In W. R. Miller (Ed.), Integrating spirituality into treatment (pp. 47–64). Washington, DC: American Psychological Association.

Grand, S. A., Bernier, J. E., & Strohmer, D. C. (1982). Attitudes toward disabled persons as a function of social context and specific disability. Rehabilitation Psychology, 27(3), 165–174. doi:10.1037/h0090966

Hatch, R. L., Burg, M., Naberhaus, D. S., & Hellmich, L. K. (1998). The spiritual involvement and beliefs scale: Development and testing of a new instrument. Journal of Family Practice, 46, 476–486.

Hill, P. (2005). Measurement in the psychology of religion and spirituality: Current status and evaluation. In R. F. Paloutzian & C. L. Park (Eds.), Handbook of the psychology of religion and spirituality (pp. 460–478). New York, NY: Guilford.

Hill, P., Pargament, K., Hood, R., Mccullough, M., Swyers, J., Larson, D., & Zinnbauer, B. (2000). Conceptualizing religion and spirituality: Points of commonality, points of departure. Journal for the Theory of Social Behavior, 30(1), 51–51. doi:10.1111/1468-5914.00119

Hill, P. C., & Pargament, K. I. (2003). Advances in the conceptualization and measurement of religion and spirituality: Implications for physical and mental health research. American Psychologist, 58(1), 64–74. doi:10.1037/0003-066X.58.1.64

Hodge, D. R. (2003). The intrinsic spirituality scale: A new six-item instrument for assessing the salience of spirituality as a motivational construct. Journal of Social Service Research, 30(1), 41–61. doi:10.1300/J079v30n01_03

Johnson, C. V., & Hayes, J. A. (2003). Troubled spirits: Prevalence and predictors of religious and spiritual concerns among university students and counseling center clients. Journal of Counseling Psychology, 50(4), 409–419. doi:10.1037/0022-0167.50.4.409

Levenson, M. R., Aldwin, C. M., & D’Mello, M. (2005). Religious development from adolescence to middle adulthood. In R. F. Paloutzian & C. L. Park (Eds.), Handbook of the psychology of religion and spirituality (pp. 460–478). New York, NY: Guilford.

Litwinczuk, K. M., & Groh, C. J. (2007). The relationship between spirituality, purpose in life, and well-being in HIV-positive persons. Journal of the Association of Nurses in AIDS Care, 18(3), 13–22. doi:10.1016/j.jana.2007.03.004

Ma, S. Y. (2003). The Christian college experience and the development of spirituality among students. Christian Higher Education, 2, 321–339. doi:10.1080/15363750390246097

Maltby, J., & Day, L. (2001). The relationship between spirituality and Eysenck’s personality dimensions: A replication among English adults. The Journal of Genetic Psychology, 162(1), 119–122. doi:10.1080/00221320109597884

Miller, L., & Kelley, B. S. (2005). Relationships of religiosity and spirituality with mental health and psychopathology. In R. F. Paloutzian & C. L. Park (Eds.), Handbook of the psychology of religion and spirituality (pp. 460–478). New York, NY: Guilford. Miller, W. R., & Thoresen, C. E. (2003). Spirituality, religion, and health: An emerging research field. American Psychologist, 58(1), 24–35. doi:10.1037/0003-066X.58.1.24

Moberg, D. O. (2002). Assessing and measuring spirituality: Confronting dilemmas of universal and particular evaluative criteria. Journal of Adult Development, 9(1), 47–60. doi:10.1023/A:1013877201375

Mystakidou, K., Tsilika, E., Parpa, E., Smyrnioti, M., & Vlahos, L. (2007). Assessing spirituality and religiousness in advanced cancer patients. American Journal of Hospice and Palliative Medicine, 23(6), 457–463. doi:10.1177/1049909106294880

Paloutzian, R. F., & Ellison, C. W. (1982). Loneliness, spiritual well-being, and quality of life. In L. A. Peplau & D. Perlman (Eds.), Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy (pp. 224–237). New York, NY: Wiley.

Pargament,K.I.(1999).Thepsychologyofreligionandspirituality?Yesandno.TheInternational Journal for the Psychology of Religion, 9(1), 3–16. doi:10.1207/s15327582ijpr0901_2

Pargament, K. I. (2007). Spiritually integrated psychotherapy: Understanding and addressing the sacred. New York, NY: Guilford Press.

Pargament, K. I., Ano, G. G., & Wachholtz, A. (2005). The religious dimension of coping. In R. F. Paloutzian & C. L. Park (Eds.), Handbook of the psychology of religion and spirituality (2nd ed., pp. 479–495). New York, NY: The Guilford Press.

Pargament, K. I., & Mahoney, A. (2002). Spirituality: Discovering and conserving the sacred. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.), Handbook of positive psychology (pp. 646–659). New York, NY: Oxford University Press.

Pashak, T. J., & Laughter, T. C. (2012). Measuring service-mindedness and its relationship with spirituality and life satisfaction. College Student Journal, 46(1), 183–192.

Pett, M. A., Lackey, N. R., & Sullivan, J. J. (2003). Making sense of factor analysis: The use of factor analysis for instrument development in health care research. Thousand Oaks, CA: Sage.

Power, M. J., & Green, A. M. (2010). The Attitudes to Disability Scale (ADS): Development and psychometric properties. Journal of Intellectual Disability Research, 54(9), 860–874. doi:10.1111/j.1365-2788.2010.01317.x

Saunders, S., Miller, M., & Bright, M. (2010). Spiritually conscious psychological care. Professional Psychology: Research and Practice, 41(5), 355–362. doi:10.1037/a0020953

Smietana, B. (2013, September 26). College students divided on God, spirituality. USA Today. Retrieved from http://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/09/26/college-students god-religion/2875627/

U.S. Census Bureau. (2011). 2010 Census Shows America’s Diversity. Retrieved from https:// www.census.gov/newsroom/releases/archives/2010_census/cb11-cn125.html

Velicer, W. F., & Fava, J. L. (1998). Effects of variable and subject sampling on factor pattern recovery. Psychological Methods, 3, 231–251. doi:10.1037/1082-989X.3.2.231

Vieten, C., Scammell, S., Pilato, R., Ammondson, I., Pargament, K. I., & Lukoff, D. (2013). Spiritual and religious competencies for psychologists. Psychology of Religion and Spirituality, 5(3), 129–144. doi:10.1037/a0032699

Walker, K. L., & Dixon, V. (2002). Spirituality and academic performance among African American college students. Journal of Black Psychology, 28(2), 107–121. doi:10.1177/0095798402028002003

Wortmann, J. H., Park, C. L., & Edmondson, D. (2012). Spiritual struggle and adjustment to loss in college students: Moderation by denomination. International Journal for the Psychology of Religion, 22(4), 303–320. doi:10.1080/10508619.2011.638605

Yonker, J. E., Schnabelrauch, C. A., & DeHaan, L. G. (2012). The relationship between spirituality and religiosity on psychological outcomes in adolescents and emerging adults: A meta-analytic review. Journal of Adolescence, 35(2), 299–314. doi:10.1016/j.adolescence.2011.08.010

Zinnbauer, B. J., & Pargament, K. I. (2005). Religion, attitudes, and social behavior. In R. F. Paloutzian & C. L. Park (Eds.), Handbook of the psychology of religion and spirituality (pp. 21–42). New York, NY: Guilford.

—–

Imagem: dom-fou-YRMWVcdyhmI-unsplash-19.11.25.jpg

—–

A Espiritualidade nas Empresas trata-se de uma Filosofia cujos Princípios são capazes de ajudar tanto as Pessoas quanto as Organizações.

—–