Buscando conhecer e entender a Organização Baseada na Espiritualidade (OBE), nós estamos destacando, em tradução livre, trechos do artigo abaixo referenciado, para a nossa reflexão de como é possível medir a saúde espiritual ou bem-estar espiritual, individual ou corporativo.

O artigo esclarece que não há restrições ao uso do Personal Wellbeing Index [Índice de Bem-Estar Pessoal] ou de qualquer material contido nesse Manual para fins de ensino, pesquisa ou prática. O Personal Wellbeing Index não deve ser comercializado.

Artigo: “Personal Wellbeing Index – Adult (PWI-A)” [“Índice de Bem-Estar Pessoal – Adulto (PWI-A)”]

MANUAL 2024

Inglês – 6ª Edição: Versão 2

International Wellbeing Group

Editor: Robert A. Cummins

Não há restrições ao uso do Personal Wellbeing Index [Índice de Bem-Estar Pessoal] ou de qualquer material contido nesse Manual para fins de ensino, pesquisa ou prática. O Personal Wellbeing Index não deve ser comercializado.

Citação:

International Wellbeing Group (2024) Personal Wellbeing Index Manual: 6th Edition, Version 2, 190624, pp. 1 55. Cummins, R. A. (Ed.). Geelong: Australian Centre on Quality of Life, School of Psychology, Deakin University – Melbourne Campus. http://www.acqol.com.au/publications#Open-access

Autores dos Capítulos que contribuíram (em ordem alfabética):

Anna L. D. Lau [email protected];

Catherine Emerson [email protected];

Celine Jona [email protected];

Courtney McLean [email protected];

Delyse Hutchinson [email protected];

Lindsay Tunbridge [email protected];

Mark Stokes [email protected];

Matthew Fuller-Tyszkiewicz [email protected];

Melissa Weinberg [email protected];

Nova Hartanty [email protected];

Robert Cummins [email protected];

Sangeetha Thomas [email protected];

Sarah Khor [email protected];

Tanja Capic [email protected];

Para obter mais informações sobre esse Manual: Robert A. Cummins, Ph.D., F.A.Ps.S. Escola de Psicologia Universidade Deakin 221 Burwood Highway Melbourne, Victoria 3125 AUSTRÁLIA

e-mail: [email protected]

Agradecimentos: Esse manual foi compilado em nome do International Wellbeing Group pelos Editores e Autores Colaboradores. Nós agradecemos o apoio da Australian Unity (http://www.australianunity.com.au) como nossa parceira do setor que, em colaboração com a Deakin University, tem apoiado o desenvolvimento desse Índice nos últimos 23 anos. Nós agradecemos especialmente o importante incentivo fornecido pelo Australian Unity Board of Management [Conselho de Administração da Unidade Australiana].

Nós agradecemos também a assistência de Gessica Misuraca ([email protected]) na produção do documento e os comentários de edição fornecidos pelos seguintes membros da ACQOL: Peter Achterberg (PW Achterberg, [email protected]); Georgie Frykberg ([email protected]); Veljko Jovanović ([email protected]); Kate Lycett ([email protected]); Stephen Palmer ([email protected]); Paul Thompson ([email protected]); Adrian Tomyn ([email protected]); David Webb ([email protected]);

Publicado pelo Centro Australiano de Qualidade de Vida, Universidade Deakin – Campus de Melbourne ISBN nº: (em processo de aprovação)

Data da revisão: 19/06/2024 [19 de junho de 2024: dia-mês-ano]

Tradução livre Projeto OREM® (PO)

—–

—–Continuação da Parte II—–

—–

4. Psicometria e desempenho do PWI

Citação: International Wellbeing Group. 2024. Personal Wellbeing Index psychometrics and performance. In: Personal Wellbeing Index Manual: 6th Edition, Chapter 4, Version 1.0: 290224, pp 4 1 to 4-13. Editor, Cummins, R. A. Australian Centre on Quality of Life, Deakin University – Melbourne Campus.

http://www.acqol.com.au/publications#Open-access

Agradecimento: O International Wellbeing Group agradece a assistência de Nova Hartanty na preparação desse capítulo.

4.1 Visão Geral Psicométrica

A escala PWI é construída como um Índice Formativo (ver Capítulo 1.4.2). Ela compreende sete itens de satisfação, cada um correspondendo a um domínio da qualidade de vida, como: padrão de vida, saúde, realizações na vida, relacionamentos, segurança, conexão com a comunidade e segurança futura. Esses sete domínios estão teoricamente fundamentados, representando a primeira desconstrução da questão global: “Quão satisfeito(a) você está com sua vida como um todo?” (Global Life Satisfaction: GLS).

As características psicométricas básicas do PWI na Austrália foram descritas (R. A. Cummins, Eckersley, Pallant, Van Vugt e Misajon, 2003a). As características psicométricas cumulativas da escala e as normas Australianas são fornecidas nos diversos relatórios do Australian Unity Wellbeing Index [Índice de Bem-Estar da Unidade Australiana] https://www.acqol.com.au/publications#reports. Resultados psicométricos de outros países referentes à composição da escala, confiabilidade, validade e sensibilidade são apresentados ad hoc nesse capítulo, bem como por meio de buscas no Google Acadêmico.

4.2 Definindo o construto mensurado de bem-estar subjetivo

Os sete itens de satisfação que compõem a escala PWI estão em conformidade com as três especificações a seguir:

4.2.1. Grau de abstração (abstrato e específico):

Embora a clássica questão “Satisfação com a vida como um todo” (Global Life Satisfaction: GLS [Satisfação Global com a Vida]) seja útil como uma estimativa do ponto de ajuste homeostático para o Homeostatically Protected Mood [Humor Homeostaticamente Protegido] (Capic et al., 2018b), devido ao seu alto nível de abstração, a GLS não pode fornecer informações sobre os componentes da vida que também contribuem, positiva ou negativamente, para a sensação de bem-estar. Para se aproximar dessas informações, questões semiabstratas são direcionadas aos domínios da satisfação com a vida (Cummins, Eckersley, Pallant, Van Vugt e Misajon, 2003, p. 164).

4.2.2. Distância a partir do eu [ser, self] (proximal e distal):

‘A distância a partir do eu [ser, self] varia de altamente pessoal (proximal) a social/global (distal). Como o objetivo da homeostase é manter uma sensação de bem-estar pessoal, a influência do efeito generalizado de “viés positivo”, gerado pelo HPMood, diminui à medida que as avaliações de satisfação se afastam do eu [ser, self] para, por exemplo, a família e os amigos e é muito reduzida em relação à sociedade em geral. Assim, à medida que as avaliações de satisfação se movem de proximais (pessoais) para distais (sociais), o nível geral de satisfação derivada da homeostase diminui e o processo de avaliação passa a ser cada vez mais influenciado por fatores que não sejam simplesmente a necessidade de proteger o eu [ser, self] de avaliações negativas (Cummins et al., 2003, p. 165). Por causa disso, os itens do PWI são todos proximais.

4.2.3. Sensibilidade à mudança (baixa e alta):

“À medida que os domínios se distanciam a partir da influência homeostática, tornando-se mais distais e/ou mais específicos, eles demonstram maior variabilidade e sensibilidade à mudança em condições de vida objetivamente medidas” (Cummins et al., 2003, p. 165). Devido à necessidade de que os itens representem a influência homeostática, os itens do PWI são todos pessoais e semiabstratos.

4.3 Confiabilidade

4.3.1 Confiabilidade interna

O alfa de Cronbach do PWI geralmente situa-se entre 0,80 e 0,90 na Austrália e internacionalmente, conforme demonstrado pelos seguintes estudos:

“Jovanović, Cummins et al. (2019) entrevistaram adultos na Austrália, Bósnia e Herzegovina, Croácia e Sérvia. Eles relatam alfas de Cronbach (p. 765) de: α = 0,80 na Austrália; α = 0,89 na Bósnia e Herzegovina; α = 0,85 na Croácia; α = 0,88 na Sérvia. Alfas de Cronbach semelhantes foram encontrados entre estudantes universitários em cinco países (Jovanović, 2019, p. 1374): α = 0,88 na Áustria, α = 0,86 na Bósnia e Herzegovina, α = 0,84 na Croácia, α = 0,88 em Montenegro e α = 0,84 na Sérvia.” na Sérvia.”

Smyth, Nielsen e Zhai (2010) entrevistaram adultos em cidades Chinesas e descobriram que “O coeficiente de Cronbach para o PWI nessa amostra é de 0,81” (p. 240).

Melissa K Weinberg, Bennett e Cummins (2016) descobriram que “Os índices de confiabilidade alfa de Cronbach para pessoas com doença renal em estágio terminal e para a sua amostra geral Australiana foram ambos de 0,89 (p. 1231).”

4.3.2 Confiabilidade temporal

Anglim, Weinberg e Cummins (2015) utilizaram dados do PWI com pelo menos sete ondas e relataram correlações entre a linha de base e um ano como r = 0,76 e entre a linha de base e seis anos como r = 0,67 (p. 11).

4.4 Validade

Cronbach e Meehl (1955) fornecem um histórico genérico de testes de validade.

4.4.1 Validade de conteúdo

A validade de conteúdo é estabelecida demonstrando que os itens da escala são uma amostra de um universo maior de significado, como o “Bem-estar Subjetivo”. A validade de conteúdo pode ser estabelecida dedutivamente (envolvendo inferências a partir de princípios gerais), definindo o universo de itens (por exemplo, uma lista de domínios da vida que são considerados parte do Bem-estar Subjetivo) e, em seguida, realizando amostragem sistemática dentro desse universo para estabelecer um conjunto menor e confiável de itens. (Cronbach & Meehl, 1955, p. 282) (p.282). Esse foi o procedimento inicial usado para estabelecer a Comprehensive Quality of Life Scale [Escala Abrangente de Qualidade de Vida], que é o instrumento precursor do PWI (R. A. Cummins, 1996).

4.4.2 Análise fatorial

O PWI foi concebido como um índice único que mede um único construto, o Bem-Estar Subjetivo. Assim, os sete domínios devem formar consistentemente um único fator estável. Isso tem sido confirmado e os domínios normalmente explicam cerca de 50% da variância na Austrália e em outros países. Esse fator único também é consistente com a construção formativa do PWI (ver Capítulo 1.4.2 escalas com Múltiplos itens). Em termos de demonstrações individuais:

Usando dados Australianos, Anglim et al. (2015) relatam uma análise fatorial que demonstra claro suporte para uma solução de um fator, com cargas fatoriais variando de 0,60 a 0,79. A correlação intraclasse é de 0,72, indicando que 72% da variância no SWB se deve a diferenças entre as pessoas.” (p. 6).

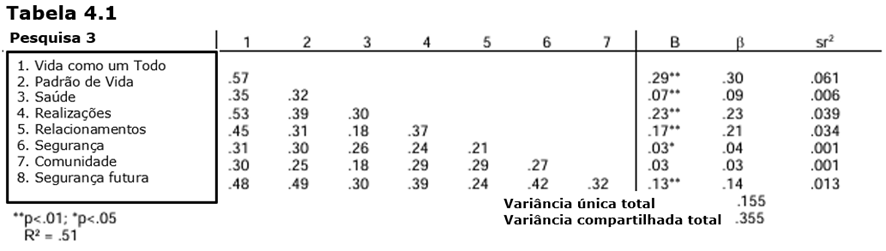

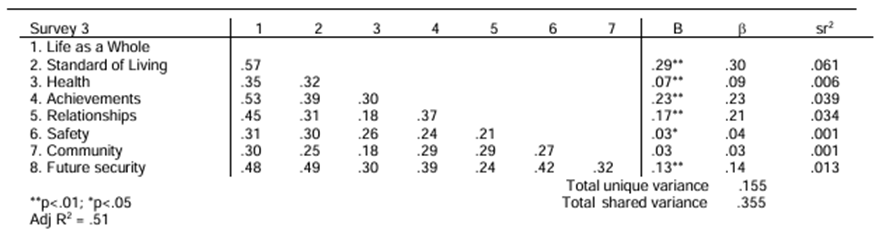

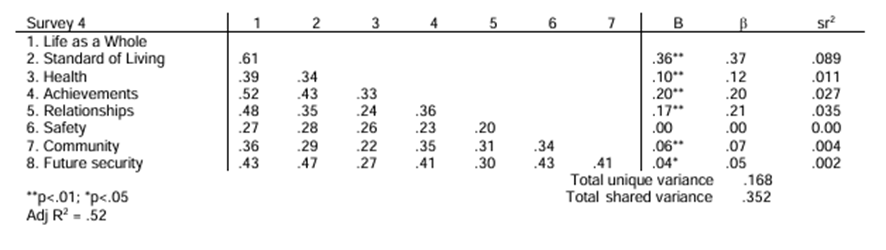

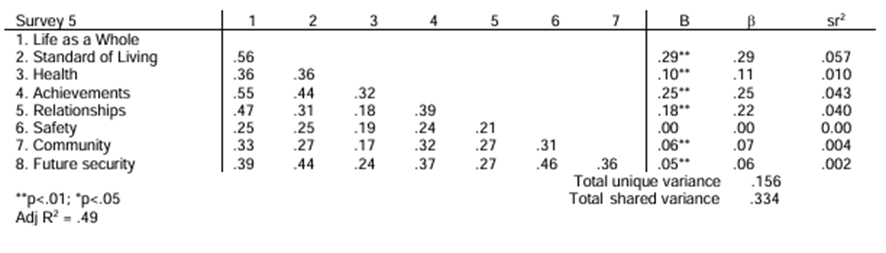

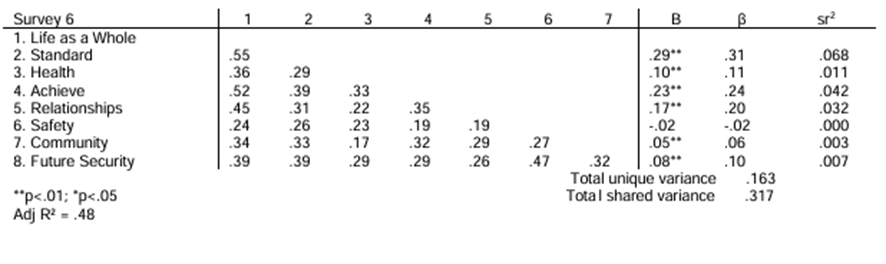

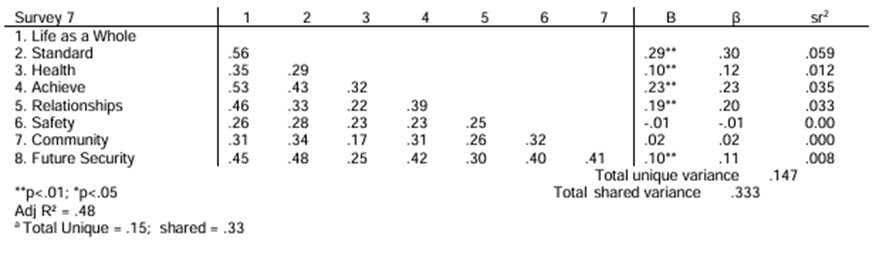

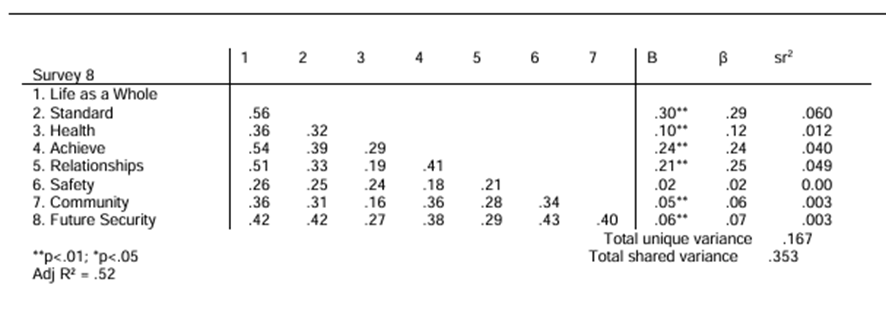

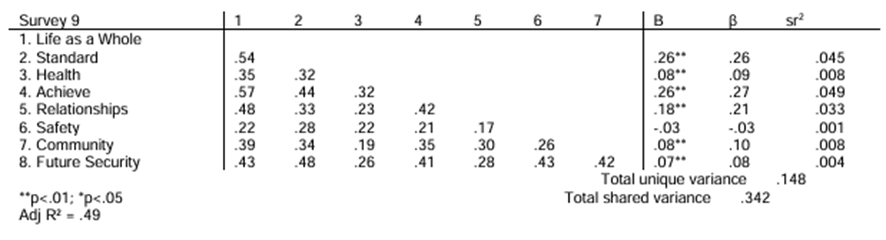

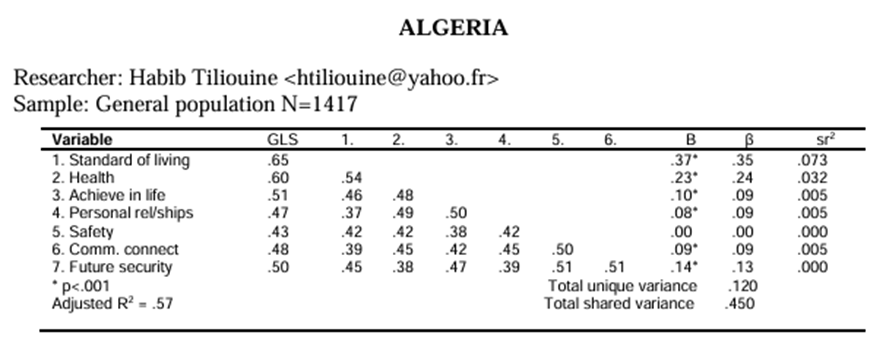

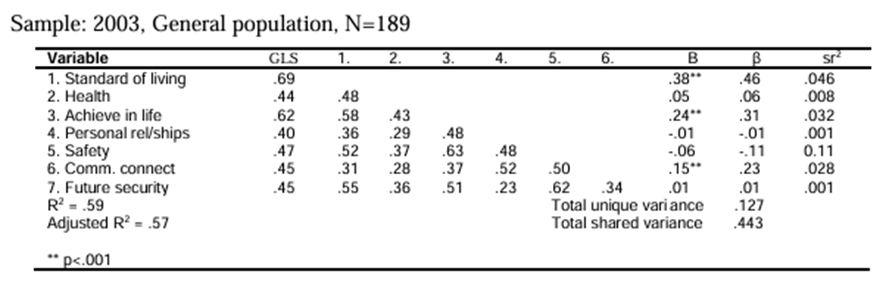

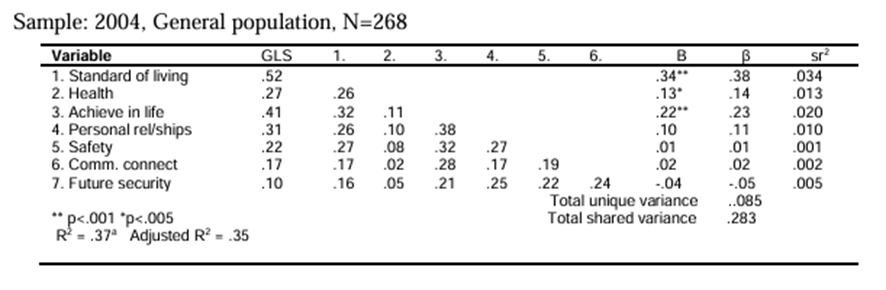

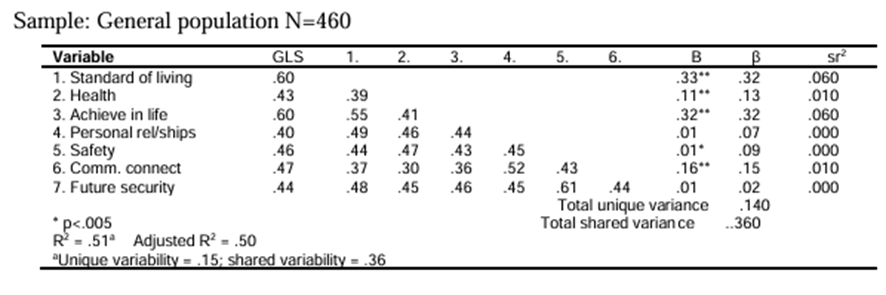

4.4.3 Validade de construto

A validade de construto diz respeito à capacidade de um conjunto de variáveis indicadoras representar um conceito que não é diretamente mensurável. É “O tipo de validade mais necessário na pesquisa científica” (Jacoby, 1978) (p. 92). A validade de construto do PWI tem sido estabelecida pelos processos de construção da Escala Formativa (ver Capítulo 1.4.2). A validade de construto do PWI também tem sido demonstrada repetidamente, usando regressão múltipla, como um conjunto de domínios que representam de forma confiável a desconstrução de primeiro nível da Global Life Satisfaction (GLS: Satisfação com a vida como um todo) (ver Capítulo 4, Apêndice A e Capítulo 6). Um exemplo dessa validade de construto é ilustrado pela Tabela 4.1, extraída do Apêndice 4A-1. Esse apêndice contém 7 exemplos de tais regressões múltiplas, cada uma utilizando dados de uma pesquisa diferente da série Australian Unity Wellbeing Index (https://www.acqol.com.au/publications#reports). Cada pesquisa tem um N de aproximadamente 2.000 e o número de sequência de cada pesquisa é indicado no canto superior esquerdo de cada tabela.

A Tabela 4.1, “Pesquisa 3”, representa a regressão dos sete domínios do PWI em relação à “Satisfação com a vida como um todo” (Global Life Satisfaction: GLS). Essa forma de análise produz três estimativas diferentes da extensão em que os dados dos domínios explicam a variância na GLS:

(a) A variância total explicada na GLS pelos domínios em conjunto. Isso é designado por R² e indica que 51% da variância na GLS pode ser explicada. Essa é uma medida de validade de construto. No entanto, essa contribuição pode ser dividida em dois componentes.

(b) A variância única contribuída por cada domínio. Essa é a variância sobreposta entre, por exemplo, Padrão de vida e GLS, que não é comum a nenhum dos outros domínios. Essa variância única é representada pela estatística sr², por exemplo, 0,061 para Padrão de vida. Ela é calculada como o quadrado da estatística “Parte”, que pode ser solicitada ao SPSS [Statistical Package for the Social Sciences] em associação com uma regressão múltipla. Quando esse valor de sr2 é multiplicado por 100, ele fornece a porcentagem de variância única contribuída pelo domínio (aqui, 6,1%). Em outras palavras, o domínio Padrão de Vida contribui com 6,1% de forma única para a sobreposição de variância entre o PWI e o GLS. Essas estatísticas em nível de domínio ajudam a entender a natureza precisa da validade de construto do PWI versus GLS.

(c) A variância compartilhada é contribuída pelos domínios em comum. Essa é a variância sobreposta que é comum a todos os domínios e que também é compartilhada pelo GLS. O cálculo dessa variância compartilhada é determinado por subtração. Quando o total da variância única (15,5%) é subtraído da variância total explicada (51%), obtém-se 35,5% de variância compartilhada.

4.4.2.1 Validade de construto dos domínios do PWI

As 7 análises de regressão múltipla no Apêndice 4A-1 demonstram que a combinação da variância única e compartilhada pelos sete domínios geralmente explica cerca de 50% da variância em ‘Satisfação com a Vida como um Todo’. No entanto, essas análises de regressão também revelam que os 7 domínios não representam igualmente a variância do GLS. Em particular:

(a) Os três domínios de Padrão de vida, Realizações na vida e Relacionamentos pessoais explicam a maior parte da variância única significativa. Por esse motivo, esses três domínios podem ser usados como a versão abreviada do PWI (ver Capítulo 2.3).

(b) O domínio de “Segurança pessoal” quase nunca contribui de forma única na Austrália, mas é mantido porque o faz em outros países (Apêndice 4A-2: Argentina, Eslováquia). É também o domínio com o maior nível de satisfação no PWI em uma amostra de pessoas com câncer em um Estudo de Comparação Multiinstrumental com 8.022 indivíduos de 6 países (Chen, 2023).

(c) O domínio discricionário de “Espiritualidade ou religião” normalmente não contribui de forma única na Austrália (Caras, 2003), mas demonstrou-se que o faz em Hong Kong em algumas religiões, mas não em outras (L. C. H. Lai, Cummins e Lau, 2018).

NOTA: O Capítulo 6 (em preparação) apresenta as faixas normais Australianas para as estatísticas de regressão múltipla acima.

4.4.4 Validade convergente

A validade convergente refere-se ao grau em que duas medidas, que teoricamente deveriam estar relacionadas, de fato estão relacionadas. Dado que a Satisfaction With Life Scale (SWLS) [Escala de Satisfação com a Vida] “tem um foco restrito na avaliação da Global Life Satisfaction (GLS)” (Diener et al., 1985: resumo) e que o PWI foi projetado como a desconstrução de primeiro nível da GLS (Capítulo 1.4.2), seria de se esperar que a SWLS e o PWI apresentassem forte correlação entre si. De fato, isso ocorre (0,78: Renn et al., 2009) e (0,75: Anglim et al., 2015). Ambas as escalas também demonstram um grau de relação semelhante com outras medidas. Por exemplo, em uma amostra Indiana, Mughal e Khanam (2013) relatam uma correlação de 0,74 entre a Satisfaction With Life Scale [Escala de Satisfação com a Vida] (Diener et al., 1985) e a subescala de satisfação com a vida da Escala de Bem-Estar Subjetivo do ICP.

4.4.5 Validade discriminante

Campbell e Fiske (1959) introduziram o conceito de validade discriminante, observando que “Para a justificação de novas medidas de traços… ou para o estabelecimento da validade de construto, a validação discriminante, bem como a validação convergente, é necessária. [A alegação de um novo construto] pode ser invalidada por correlações muito altas com outros [construtos] dos quais se pretendia que eles diferissem” (p. 81). Essa opinião é reforçada por Fiske (1982), apoiada por Lucas, Diener e Suh (1996) e espelhada pela Wikipédia: “Em psicologia, a validade discriminante testa se conceitos ou medidas que não deveriam estar relacionados são, de fato, não relacionados.”

Essas autoridades também concordam que a validade discriminante é especialmente importante nas medidas de “bem-estar” devido a dois fatores generalizados. O primeiro é o risco de duplicação de construtos criado pela natureza ampla dos fatores descobertos. O segundo é a falta de regras que regem a nomenclatura, o que produziu uma selva impenetrável de termos. Por exemplo, Gatt, Burton et al. (2014) usam os termos Saúde Mental, Bem-Estar, Bem-Estar Psicológico e Bem-Estar Subjetivo como se representassem construtos diferentes, mas não definem claramente as diferenças essenciais entre eles. O resultado infeliz é que leitores ingênuos são vítimas do que (Kelley 1927) chamou de “falácia do jangle” — a crença de que dois construtos [por exemplo, saúde mental e bem-estar] são diferentes simplesmente porque têm nomes diferentes [Jangle: proferir ou soar de maneira discordante, balbuciante ou tagarela (Merriam-Webster, 2023)].

O efeito da ação conjunta desses dois fatores reduziu grande parte da literatura sobre bem-estar subjetivo (SWB [subjective wellbeing]) a um amontoado de palavras sem sentido. Os autores frequentemente fazem afirmações interpretativas bastante específicas em referência a alguma estrutura fatorial complexa que descobriram, muitas vezes por meio de uma busca indiscriminada de dados, sem nenhuma preocupação aparente com a baixa validade discriminativa de seus fatores ou com a nomenclatura multifacetada empregada.

Uma das razões para esse aspecto lamentável da literatura sobre SWB é a falta de fundamentação teórica. Poucos autores testam os seus resultados sobre SWB em relação a um arcabouço teórico. Ao invés disso, simplesmente descrevem os seus resultados com base em evidências empíricas que, na ausência de justificativa teórica, parecem incoerentes. Uma alternativa a esse espetáculo pouco esclarecedor é usar os resultados para testar proposições derivadas da Theory of Subjective Wellbeing Homeostasis [Teoria da Homeostase do Bem-Estar Subjetivo]. Para um relato histórico do processo de descoberta do HPMood, veja (R. A. Cummins, 2021x) e para uma descrição da Subjective Wellbeing Homeostasis [Homeostase do Bem-Estar Subjetivo] como um processo, veja o Capítulo 3, parte 4.

Como a Teoria da Homeostase do Bem-Estar Subjetivo explica a baixa validade discriminativa

A base fundamental da teoria da homeostase em psicologia reside no trabalho pioneiro de Russell (2003), que utilizou um modelo circumplexo para descrever um sistema de classificação afetiva. Nesse contexto, ele cunhou o termo afeto central para descrever um estado neurofisiológico experienciado como um sentimento básico (humor). Russell descreve o afeto central usando a analogia homeostática da temperatura corporal percebida. Ele está sempre presente, pode ser acessado quando a atenção é direcionada a ele, os extremos são mais óbvios e existe sem palavras para descrevê-lo.

Essa ideia de “afeto central” foi posteriormente simplificada (Davern et al., 2007) e contextualizada teoricamente (R. A. Cummins, 2017a) em um humor simples sob controle homeostático. Agora denominado Homeostatically Protected Mood (HPMood) [Humor Homeostaticamente Protegido], esse humor central compreende uma amálgama de três afetos (contentamento, felicidade, alerta). O HPMood possui uma série de características especiais. Ele é:

(a) Mantido em um nível estável, geneticamente determinado (ponto de ajuste) para cada pessoa.

(b) O ponto de ajuste de cada pessoa possui um nível idiossincrático para essa pessoa. (Capic et al., 2018b; R. A. Cummins et al., 2014a).

(c) O HPMood faz parte de todos os dados de autorrelato (R. A. Cummins, 2023a).

(d) Um único nível de HPMood estará presente em todas as respostas autoavaliativas produzidas pelo mesmo indivíduo, fazendo com que essas respostas compartilhem variância (se correlacionem) entre si.

(e) Como um resultado dessas características, variáveis de autorrelato, como felicidade, bem-estar subjetivo, autoestima, etc., correlacionam-se automaticamente entre si quando se utilizam dados brutos de grupo. Assim, a exigência de que tais variáveis apresentem validade discriminativa é irrealista quando se utilizam resultados correlacionais baseados em dados brutos.

(f) Essa baixa validade discriminativa devido ao HPMood pode ser demonstrada utilizando-se o HPMood como covariável. Por exemplo, L.C. H. Lai e Cummins (2013) relatam as correlações bivariadas entre 7 variáveis de autorrelato, uma das quais é o HPMood. Todas essas correlações bivariadas são altamente significativas. Eles também relatam que, quando cada uma dessas variáveis é usada como covariável para as outras relações bivariadas, todas essas correlações são significativamente reduzidas. Contudo, a maior redução nessas relações bivariadas é produzida pelo uso de HPMood como covariável (Tabela 4). Assim, a validade discriminativa, medida pela força da relação entre essas 7 variáveis, é bastante diminuída devido à presença de HPMood. Esse resultado é consistente com a teoria da Homeostase.

4.5 Sensibilidade

As pontuações médias combinadas de 34 pesquisas com a população Australiana produziram uma variação máxima de 2,6 pontos percentuais no bem-estar subjetivo (ver Relatório do Índice de Bem-Estar da Unidade Australiana 36.0), apesar de grandes eventos nacionais ocorridos nesse período. Esse baixo nível de sensibilidade é consistente com o alto nível de estabilidade previsto pela teoria da homeostase do bem-estar subjetivo. Isso se aplica tanto à Austrália (por exemplo, Cummins et al., 2005) quanto a outros países (por exemplo, Lau et al., 2004; Tiliouine, Cummins e Davern, 2005).

4.6 Versão resumida do PWI

Consulte o Capítulo 2 para obter uma descrição da versão resumida de 3 itens do PWI.

4.7 Versões Paralelas da Escala PWI

Foram criadas versões paralelas da escala PWI para permitir o uso de uma versão apropriada da escala com os seguintes subgrupos populacionais:

PWI-A [Adult]: destinada ao uso com a população adulta em geral, com idade igual ou superior a 18 anos.

PWI-SC [School-age Children]: destinada ao uso com crianças em idade escolar, com idade igual ou superior a 12 anos e adolescentes.

PWI-ID [Intellectual Disability]: destinada ao uso com pessoas com deficiência intelectual ou outra forma de comprometimento cognitivo. Para a equivalência psicométrica dessas versões paralelas, consulte cada manual.

4.8 Escala PWI e Traduções do Manual

Esses estão disponíveis em: http://www.acqol.com.au/instruments#measures

PWI-ID: Cummins, R.A. e Lau, A.L.D. (2005). Índice de Bem-Estar Pessoal – Deficiência Intelectual. 3ª Edição.

Cummins, R.A. e Lau A.L.D. (2005). Índice de Bem-Estar Pessoal – Deficiência Intelectual. 3ª Edição (Chinês-Cantonês).

PWI-SC: Cummins, R.A. e Lau, A.L.D. (2023). Índice de Bem-Estar Pessoal – Crianças em Idade Escolar. 4ª Edição.

Cummins, R.A. e Lau, A.L.D. (2005). Índice de Bem-Estar Pessoal – Crianças em Idade Escolar. 3ª Edição (Chinês-Cantonês).

4A APÊNDICE para o CAPÍTULO 4

4A Validade de construto por meio de regressão múltipla 4A-1 dados Australianos

Explicação: As análises a seguir regrediram simultaneamente os 7 domínios do PWI em relação à Global Life Satisfaction (GLS) [Satisfação Global com a Vida]. Os dados Australianos provêm das Pesquisas de Bem-Estar da Unidade Australiana (https://www.acqol.com.au/publications#reports) da população em geral, cada uma com um N de cerca de 2.000 respondentes. Os dados das pesquisas 3 a 7 foram coletados entre 2001 e 2003.

As pesquisas 1 e 2 foram omitidas por terem sido consideradas não confiáveis.

4A-2 Outros países

O conjunto de dados para cada pesquisa está disponível com o pesquisador responsável.

Cada análise envolve uma regressão múltipla padrão. A coluna PART r²(%) é derivada do quadrado dos coeficientes PART, gerados pelo SPSS e descreve a porcentagem da variância única contribuída por cada domínio.

4.9 Referências

Allport, G. W. (1937). Personality: a psychological interpretation. New York: Henry Holt.

Andrews, F. M., & Withey, S. B. (1976). Social indicators of well-being: American’s perceptions of life quality. New York: Plenum Press.

Andrews, F. M., & Withey, S. B. (1976b). Social indicators of well-being: American’s perceptions of life quality. New York: Plenum Press.

Anglim, J., Weinberg, M., K., & Cummins, R., A. (2015). Bayesian hierarchical modeling of the temporal dynamics of subjective well-being: A 10 year longitudinal analysis. Journal of Research in Personality, 59(3), 1-14. doi:10.1016/j.jrp.2015.08.003

Antonovsky, A. (1979). Health, stress, and coping. San Francisco: Jossey-Bass.

Australian Bureau of Statistics. (2020). General Social Survey: Summary Results, Australia. ABS. Retrieved from https://www.abs.gov.au/statistics/people/people-and communities/general-social-survey-summary-results-australia/latest-release

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182.

Biddle, N., & Gray, M. (2021). Tracking wellbeing outcomes during the COVID-19 pandemic (October 2021): Putting the worst behind us? Retrieved from https://csrm.cass.anu.edu.au/sites/default/files/docs/2021/11/Tracking_paper_ _October_2021_0.pdf

Bradburn, N. M. (1969). The structure of psychological well-being. Chicago: Aldine.

Brickman, P., Coates, D., & Janoff-Bulman, R. (1978). Lottery winners and accident victims: Is happiness relative? Journal of Personality and Social Psychology, 36(8), 917-927.

Campbell, D. T., & Fiske, D. W. (1959). Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix. Psychological Bulletin, 56(81-105).

Capic, T., Li, N., & Cummins, R. A. (2018b). Confirmation of Subjective Wellbeing Set points: Foundational for Subjective Social Indicators. Social Indicators Research, 137(1), 1-28. Retrieved from 10.1007/s11205-017-1585-5

Caras, C. (2003). Religiosity/Spirituality, and subjective wellbeing. (Honours). Deakin University, Melbourne http://www.acqol.com.au/publications#theses.

Cronbach, L. J., & Meehl, P. E. (1955). Construct validity in psychological tests. Psychological Bulletin, 52(4), 281-302.

Cummins, R. A. (1991). Comprehensive Quality of Life Scale: Manual (1st ed.). Melbourne: : Victoria University, Psychology Research Centre.

Cummins, R. A. (1995). On the trail of the gold standard for life satisfaction. Social Indicators Research, 35(2), 179-200. doi:10.1007/BF01079026

Cummins, R. A. (1996). The domains of life satisfaction: An attempt to order chaos. Social Indicators Research, 38, 303-332.

Cummins, R. A. (1997). Comprehensive Quality of Life Scale – Adult (5th ed.). Melbourne: School of Psychology, Deakin University

Cummins, R. A. (1998). The second approximation to an international standard of life satisfaction. Social Indicators Research, 43(3), 307-334. doi:10.1023/A:1006831107052

Cummins, R. A. (2000b). Personal income and subjective well-being: A review. Journal of Happiness Studies, 1(2), 133-158.

Cummins, R. A. (2000c). A homeostatic model for subjective quality of life. In Proceedings, Second Conference of Quality of Life in Cities (pp. 51-59). Singapore: National University of Singapore.

Cummins, R. A. (2002d). Vale ComQol: Caveats to using the Comprehensive Quality of Life Scale. Welcome: The Personal Wellbeing Index. Melbourne: Australian Centre on Quality of Life http://www.acqol.com.au/publications#publications.

Cummins, R. A. (2014b). Can Happiness Change? Theories and Evidence. In K. M. Sheldon & R. E. Lucas (Eds.), Stability of Happiness: Theories and Evidence on Whether Happiness Can Change (pp. 75-97). Amsterdam: Elsevier.

Cummins, R. A. (2017a). Subjective Wellbeing Homeostasis – Second edition. In D. S. Dunn (Ed.), Oxford Bibliographies Online. Retrieved from http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199828340/obo 9780199828340-0167.xml

Cummins, R. A. (2018e). The Golden Triangle of Happiness: Essential resources for a happy family. International Journal of Child, Youth & Family Studies, 9(4), 12–39.

Cummins, R. A. (2021x). HPMood vs Core Affect. Australian Centre on Quality of Life Bulletin, 5(13: (250321) http://www.acqol.com.au/publications#bulletins).

Cummins, R. A. (2023a). Interpreting Subjective Wellbeing and other self-report data. Australian Centre on Quality of Life Bulletin, 7(01: 050123), http://www.acqol.com.au/publications#bulletins.

Cummins, R. A. (2023b). Homeostatically Protected Mood commands the self-report jungle. Australian Centre on Quality of Life Bulletin, 7(03: 190123), http://www.acqol.com.au/publications#bulletins.

Cummins, R. A. (2023j). [A definition of Subjective Wellbeing].

Cummins, R. A., Eckersley, R., Pallant, J., Van Vugt, J., & Misajon, R. (2003a). Developing a national index of subjective wellbeing: The Australian Unity Wellbeing Index. Social Indicators Research, 64(2), 159-190.

Cummins, R. A., & Gullone, E. (2000b). Why we should not use 5-point Likert scales: The case for subjective quality of life measurement. In ACQol Open-Access Publications by Members. Melbourne: Australian Centre on Quality of Life, Deakin University. http://www.acqol.com.au/publications#publications.

Cummins, R. A., Lau, A. L., & Stokes, M. (2004). HRQOL and subjective well-being: Noncomplementary forms of outcome measurement. Expert review of pharmacoeconomics & outcomes research, 4(4), 413-420.

Cummins, R. A., & Lau, A. L. D. (2003a). An introduction to the International Wellbeing Group and the International Wellbeing Index. Paper presented at the Fifth Conference of The International Society for Quality of Life Studies, Frankfurt, Germany, July 2003.

Cummins, R. A., Li, L., Wooden, M., & Stokes, M. (2014a). A demonstration of set-points for subjective wellbeing. Journal of Happiness Studies, 15, 183-206. doi:10.1007/s10902 013-9444-9

Cummins, R. A., McCabe, M. P., Romeo, Y., & Gullone, E. (1994). The Comprehensive Quality of Life Scale: Instrument development and psychometric evaluation on tertiary staff and students. Educational and Psychological Measurement, 54, 372-382.

Cummins, R. A., McCabe, M. P., Romeo, Y., & Gullone, E. (1994a). The Comprehensive Quality of Life Scale: Instrument development and psychometric evaluation on tertiary staff and students. Educational and Psychological Measurement, 54, 372-382.

Cummins, R. A., Okerstrom, E., Woerner, J., & Tomyn, A. (2005e). Australian Unity Wellbeing Index. Report 13.0 The Wellbeing of Australians –Caregiving at Home. Part B: Appended Tables. Table A 2.3: Distribution of Personal Wellbeing Index Scores (S10-S13). P.6. Melbourne Campus: Australian Centre on Quality of Life, Deakin University http://www.acqol.com.au/publications#reports.

Cummins, R. A., & Weinberg, M. K. (2015). Multi-item Measurement of Subjective Wellbeing: Subjective Approaches. In W. Glatzer, L. Camfield, V. Møller, & M. Rojas (Eds.), Global Handbook of Quality of Life: Exploration of Well-Being of Nations and Continents (pp. 239-268). Dordrecht: Springer.

Cummins, R. A. W., J.; , Gibson, A., Lai, L., Weinberg, M., & Collard, J. (2008). Australian Unity Wellbeing Index, Report 19.0. The Wellbeing of Australians – Links with exercise, nicotine and alcohol. Part A. Geelong: School of Psychology, Deakin University, Melbourne Campus https://www.acqol.com.au/publications#reports.

Davern, M., Cummins, R. A., & Stokes, M. (2007). Subjective wellbeing as an affective/cognitive construct. Journal of Happiness Studies, 8(4), 429-449. doi:10.1007/s10902-007-9066-1

Diamantopoulos, A., & Winklhofer, H. M. (2001). Index construction with formative indicators: An alternative to scale development. Journal of marketing research, 38(2), 269-277.

Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin 95, 542-575.

Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71-75.

Ebaugh, F. G., & Thauer, R. (1950). Influence of various environmental temperatures on the cold and warmth thresholds. Journal of applied physiology, 3(4), 173-182.

Fayers, P. M., Hand, D. J., Bjordal, K., & Groenvold, M. (1997). Causal indicators in quality of life research. Quality of Life Research, 6, 393-406.

Fiske, D. W. (1982). Convergent-discriminant validation in measurements and research strategies. In D. Brinberg & L. H. Kidder (Eds.), Forms of validity in research: New Directions for Methodology of Social & Behavioral Science (pp. 77-92). San Francisco: Jossey-Bass.

Frykberg, G., Capic, T., Crowe, M., Khor, S., Cummins, R. A., Fuller-Tyszkiewicz, M., . . . Lycett, K. (2023). Australian Unity Wellbeing Index – Survey 40 Report Appendices. . Retrieved from Geelong: Australian Centre on Quality of Life, School of Psychology, Deakin University.: http://www.acqol.com.au/projects#reports

Gullone, E., & Cummins, R. A. (1999). The Comprehensive Quality of Life Scale: A psychometric evaluation with an adolescent sample. Behaviour Change, 16, 127-139.

Hardy, J. D. (1955). Control of heat loss and heat production in physiologic temperature regulation In C. Fromageot & etal. (Eds.), The Harvey Lectures (pp. 242-270). New York: Academic Press.

Hartmann, G. W. (1934). Personality traits associated with variations in happiness. Journal of Abnormal and Social Psychology, 29, 202-212.

Headey, B. (2008a). The set-point theory of well-being: Negative results and consequent revisions. Social Indicators Research, 85(3), 389-403.

Headey, B. (2010). The set point theory of well-being has serious flaws: On the eve of a scientific revolution. Social Indicators Research, 97(1), 7-21. doi:10.1007/s11205-009 9559-x

International Wellbeing Group. (2024). Personal Wellbeing Index Manual: 6th Edition. Melbourne: Deakin University, Geelong: Australian Centre on Quality of Life, School of Psychology, Melbourne Campus. https://www.acqol.com.au/uploads/pwi-a/pwi-a english.pdf.

Jacoby, J. (1978). Consumer research: A state of the art review. The Journal of Marketing, 87 96.

Jones, L. V., & Thurstone, L. L. (1955). The psychophysics of semantics: An experimental investigation. The Journal of Applied Psychology, 39(1), 31-36.

Khor, S., Fuller-Tysziewicz, M. , Hutchinson, D., & Cummins, R. A. (2023e). Chapter 5: Normative ranges. In R. A. Cummins (Ed.), Personal Wellbeing Index Manual: 6th Edition. Melbourne: Deakin University, Geelong: Australian Centre on Quality of Life, School of Psychology, http://www.acqol.com.au/instruments#measures

Lai, L. C. H., & Cummins, R. A. (2013). The contribution of job and partner satisfaction to the homeostatic defense of subjective wellbeing. Social Indicators Research 111(1), 203 217. doi:10.1007/s11205-011-9991-6

Lai, L. C. H., Cummins, R. A., & Lau, A. L. D. (2018). Development of personal wellbeing index -the validation of spirituality-religion satisfaction as a life domain. International Journal of Happiness and Development, 4(2), 93-112.

Land, K. C. (2015). The Human Development Index. In W. Glatzer, L. Camfield, V. Møller, & M. Rojas (Eds.), Global Handbook of Quality of Life: Exploration of Well-Being of Nations and Continents (pp. 133-157). Dordrecht: Springer.

Lehman, A. F. (1983). The well-being of chronic mental patients: Assessing their quality of life. Archives of General Psychiatry, 40, 369-373.

Lucas, R. E., Diener, E., & Suh, E. (1996). Discriminant validity of well-being measures. Journal of Personality and Social Psychology, 71(3), 616-628.

Marriage, K., & Cummins, R. A. (2004). Subjective quality of life and self-esteem in children: The role of primary and secondary control in coping with everyday stress. Social Indicators Research, 66, 107-122.

Maze, J. R. (1953). On some corruptions of the doctrine of homeostasis. Psychological Review, 60, 405-412.

McGue, M., Bacon, S., & Lykken, D. T. (1993). Personality stability and change in early adulthood: A behavioral genetic analysis. Developmental Psychology, 29, 96-109. doi:10.1037/0012-1649.29.1.96

Menninger, K. (1963). The Vital Balance. New York: Viking.

Merriam-Webster. (2023). Online dictionary. Retrieved from Merriam-Webster: America’s Most Trusted Dictionary

Mughal, F., & Khanam, S. J. (2013). Convergent validity of ICP Subjective Wellbeing Scale (SWBS). Pakistan Journal of Psychology, 44(2), 69-79.

Murrell, S. A., & Himmelfarb, S. (1989). Effects of attachment bereavement and pre-event conditions on subsequent depressive symptoms in older adults. Psychology and Aging, 4, 166-172.

Okun, M. A., Olding, R. W., & Cohn, C. M. (1990). A meta-analysis of subjective well-being interventions among elders. Psychological Bulletin, 108, 257-266.

Palmore, E., & Kivett, V. (1977). Change in life satisfaction: A longitudinal study of persons aged 46-70. Journal of Gerontology, 32, 311-316.

Richardson, B., Fuller-Tyszkiewicz, M. D., Tomyn, A. J., & Cummins, R. A. (2016). The Psychometric equivalence of the Personal Wellbeing Index for normally functioning and homeostatically defeated Australian adults. Journal of Happiness Studies, 15 (1), 43-56. doi: http://link.springer.com/article/10.1007/s10902-015-9613-0

Russell, J. A. (2003). Core affect and the psychological construction of emotion. Psychological Review, 110(1), 145-172.

Sheldon, K. M., & Lucas, R. E. (2014). Is it possible to become a permanently happier person? In K. M. Sheldon & R. E. Lucas (Eds.), Stability of Happiness: Theories and Evidence on Whether Happiness Can Change (pp. 1-7). New York: Elsevier.

Smyth, R., Nielsen, I., & Zhai, Q. G. (2010). Personal well-being in urban China. Social Indicators Research, 95(2), 231-252.

Toch, H. H., & Hastorf, A. H. (1955). Homeostasis in Psychology: A Review and Critique. Psychiatry, 18(1), 81-91.

Trauer, T., & Mackinnon, A. (2001). Why are we weighting? The role of importance ratings in quality of life measurement. Quality of Life Research, 10, 579-585.

Watson, G. B. (1930). Happiness among adult students of education. Journal of Educational Psychology, 21, 79-109.

Watson, N., & Wooden, M. (2002). The Household, Income and Labour Dynamics in Australia (HILDA) Survey: Wave 1 Survey Methodology HILDA Project Technical Paper Series No. 1/02. Retrieved from Melbourne: Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research, University of Melbourne.:

Weinberg, M. K. (2018). Comments on Andreasson (2018). Australian Centre on Quality of Life Bulletin, 2 (47)(060918), http://www.acqol.com.au/publications#bulletins.

Weinberg, M. K., Bennett, P. N., & Cummins, R. A. (2016). Validation of the personal wellbeing index for people with end stage kidney disease. Applied research in quality of life, 11(4), 1227-1240.

Wessman, A. E., & Ricks, D. F. (1966). Mood and personality. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Williams, D. E., & Thompson, J. K. (1993). Biology and behavior: A set-point hypothesis of psychological functioning. Behavior Modification, 17, 43-57. doi:10.1177/01454455930171004

Wortman, C., & Silver, R. (1982). Coping with undesirable life events. Paper presented at the Paper presented at the 90th Annual Convention of the American Psychological Association, Washington, DC.

Yap, S. C. Y., Anusic, I., & Lucas, R. E. (2014). Does happiness change? Evidence from longitudinal studies. In K. M. Sheldon & R. E. Lucas (Eds.), Stability of Happiness: Theories and Evidence on Whether Happiness Can Change (pp. 127-145). USA: Elsevier.

5. Dados Normativos Australianos para o Bem-Estar Subjetivo

Citação: Khor, S; Fuller-Tysziewicz, M; Capic, T.; Cummins, R. A. 2024. Australian normative data for Subjective Wellbeing. In: Personal Wellbeing Index Manual: 6th Edition, Chapter 5, Version 1.0: 290224, pp 5-1 to 5-3. Editor, Cummins, R. A. Australian Centre on Quality of Life, Deakin University – Melbourne Campus

http://www.acqol.com.au/publications#Open-access

5.1 Resumo Executivo

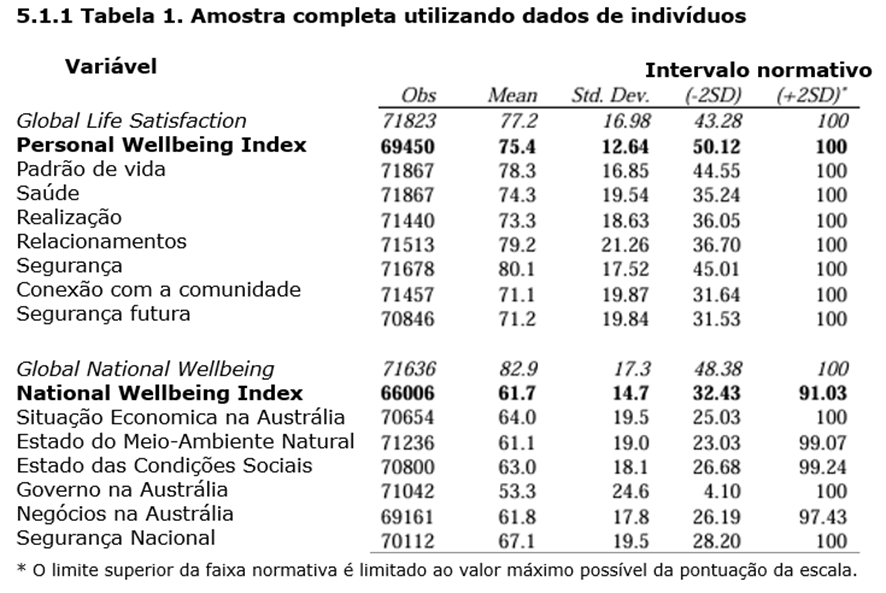

Esse capítulo apresenta estatísticas normativas para o bem-estar subjetivo e o bem-estar subjetivo nacional na Austrália.

Os dados normativos foram extraídos de 38 pesquisas transversais do Índice de Bem-Estar da Unidade Australiana, cada uma com aproximadamente 2.000 participantes que concordaram em participar de uma entrevista por telefone, realizadas entre 2002 e 2023. Os participantes tinham mais de 18 anos (média de 50 anos), entendiam e falavam Inglês. Havia um equilíbrio igual entre os gêneros e os participantes residiam principalmente em grandes cidades, de acordo com a distribuição populacional de cada estado. Os dados normativos não incluem participantes menores de 18 anos, institucionalizados, que não são fluentes em Inglês, que não foram contatados pelo convite para a pesquisa e que não desejaram participar.

A faixa normativa de bem-estar subjetivo é definida como a pontuação provável esperada de 95% de uma amostra aleatória de respondentes. Essa faixa normal é estabelecida a partir da média e do desvio padrão (um método padronizado para relatar a dispersão de valores) dos respondentes nessas 38 pesquisas transversais. Os limites superior e inferior da faixa normativa são considerados como dois desvios padrão acima e abaixo da média, respectivamente. Uma exceção ocorre quando dois desvios padrão acima da média excedem a pontuação máxima possível da escala (100 pontos percentuais). Nesses casos, o limite superior da faixa normativa é limitado a 100 pontos percentuais. Da mesma forma, o limite inferior da faixa normativa é limitado a 0 pontos percentuais.

Os dados normativos do Índice de Bem-Estar da Unidade Australiana são apresentados em dois formatos:

1) Agregando as pontuações individuais de todas as pesquisas (Tabela 1). A utilidade dessa estimativa reside em permitir determinar se uma única pontuação apresentada por uma pessoa individual está dentro da faixa normal Australiana.

2) Combinando as pontuações médias de múltiplas pesquisas (Tabela 2). A utilidade dessa estimativa reside em permitir determinar se a pontuação média de uma amostra, calculada a partir de uma amostra diferente de respondentes, está dentro da faixa normal Australiana para dados agrupados.

Em resumo, se um valor de uma amostra Australiana estiver fora dessas faixas normativas, esse resultado tem que ser considerado anormal. Outras questões de interpretação no uso de estatísticas normativas são detalhadas posteriormente nesse capítulo.

—–

Imagem: vitaly-gariev-w7gp6ON9UvM-unsplash-14.11.25.jpg

—–

A Espiritualidade nas Empresas trata-se de uma Filosofia cujos Princípios são capazes de ajudar tanto as Pessoas quanto as Organizações.

—–